青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

发展社会主义市场经济,改革与法治如鸟之两翼、车之两轮。要在法治下推进改革,在改革中完善法治。改革只有在法治轨道上推进,才能破浪前行、走向深入。最近,从中央到地方的一系列动作,反映出通过完善政策和法律体系来进一步推进改革的决心。而这一切,都是为了维护人民群众的根本利益。

1

7月19日中午,深圳市中院的工作人员将裁定书送到市民梁文锦手上,他的个人破产重整计划得到批准。这是全国首部个人破产法规《深圳经济特区个人破产条例》自今年3月1日正式施行以来的“第一案”。这意味着“个人破产”终于来了。

个人破产首案,是以法治为“诚实而不幸”的债务人托底。根据相关立法精神,只有“诚实而不幸”者才受保护。梁文锦是从首月受理的260件个人破产申请中,精挑细选出来的。35岁的梁文锦因创业失败,背上约75万元债务,而他仅有36120元存款,无房无车。他愿意还债,创业失败后一直在工作。破产前,每月要还利息、罚息近7000元,“一天接到几十通催债电话”,濒临崩溃;破产后,则免除利息和滞纳金,夫妻二人除用于基本生活的钱及生产生活必需品作为豁免财产之外,其他收入均用于还债。这样,不仅有望三年内还清债务,精神也获得解脱,一家人的生活有了重生的盼头。

鲜活的个案直观展现了个人破产制度的价值。同时,首案也诠释了这一立法宗旨,展示了个人破产案件从申请、审查到裁定的法定流程,能更好地解开“个人破产之惑”。显然,不是所有人的个人破产申请都能获批;破产也绝不意味着欠债人可以“躺平”,不再还钱,而只是“缓一缓”;破产后要受到限制高消费行为等诸多约束。可以说,个人破产是让债权人和债务人实现某种利益平衡。这些年,因催债而导致的家破人亡事件频繁上演,如此人间惨剧,也是债务人、债权人以及社会各方利益的“多输”。个人破产,是以法治为诚信者、为社会,又加上一重“法律保险”。而长远来看,个人破产制度还需上位立法。毕竟,这一条例仅为地方法规,与国家立法差距很大。

2

7月24日媒体报道,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》)。其中明确提出:课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间,初中学校工作日晚上可开设自习班。学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制”。各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构,现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。《意见》中鲜明体现出为家长兜底、减负以及对教培资本强监管的态度。

资本市场信息更为灵敏。7月23日下午,股市已经给出了激烈反应,教育股集体进入暴跌模式。当天,仅新东方、好未来、高途集团等几家港股和美股教育公司就跌去了超过千亿人民币的市值。业内人士分析,《意见》的一系列规定,几乎意味着教培资本化时代的终结。从今往后,学科类教培也不再是产生独角兽的沃土,义务教育阶段学科教育将进一步回归校园。对于公众来说,这是改变教育内卷的关键一步。

3

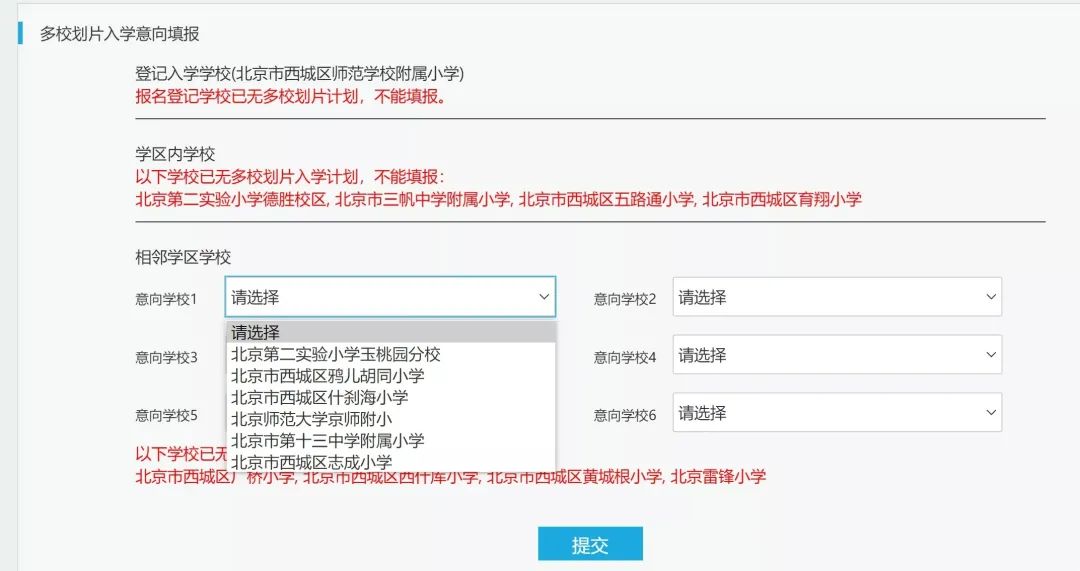

近日,媒体报道,北京市西城区、海淀区幼升小录取结果出炉。这是北京教育资源最丰富的两个区,也是最受追捧的学区房市场。如今双双实行了“多校划片”政策,买了学区房也不一定能进“牛小”,录取结果令部分家长哗然,不少在临界日期后买房的家庭被调剂,昂贵的投资落得一场空。北京学区房所呈现出的变局,让公众看到了相关部门整顿学区房的决心。这些年,择校竞争愈演愈烈,尤其是“承下启上”的初中阶段,一些优质的公办初中、民办初中,变成了人人必争的香饽饽。而今年学区房政策的变化,可谓是釜底抽薪。

针对教培机构和学区房的双管齐下,也是精准施策。不能任由公共性的义务教育变成巨大的“名利场”,或炒作房价扭曲价值,或炒作焦虑从中渔利。可以说,“减负”是标,“均衡”是本。只有标本兼治,才能实现公平,才不必焦虑,才不会内卷,教育才能回归教书育人的本来意义。

责任编辑/王学义