青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

“正义不仅应当实现,而且应当以人们看得见的方式实现。 ”全面依法治国,就要让人民群众在每一项法律法规、每一个执法决定、每一宗司法案件中,都能感受到公平正义,最近的几个舆论热点,都充分说明了这一点。我们也期待,惩治罪恶、清除乱象的大戏越多越好,法律法规也越来越完善。

1

最近,由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的《扫黑风暴》火了。作为第一部反映扫黑除恶专项斗争重大行动的电视剧,它开播10天,播放量破10亿。这部剧能火,首先在于其凭真实“出圈”。该剧根据真实案件改编,不吝于呈现黑恶势力之猖狂,犯罪手法之惊悚,更不吝于揭示“保护伞”的庞大、深入。在此前,这些案件主要通过警方通报和新闻报道等渠道呈现。因为公文本身的风格以及新闻报道的形式限制,往往淡化了其冲击力。而今,这些昭告天下的恶行,以电视剧的形式呈现出来,本身就不啻于一场风暴,也是对罪恶的一次亮剑。

有人说“艺术来源于生活、高于生活”,其实,现实也可能比虚构更加残酷。在《扫黑风暴》中,麦自立“被失踪”,徐小山“被自杀”等情节都令人恐惧,但“最恐怖的字眼是:根据真实案件改编”。作为一部由中央政法委宣传教育局、中央政法委政法综治信息中心、中共湖南省委政法委员会指导的剧集,《扫黑风暴》中所涉及的案件,均改编自全国扫黑办提供的真实案件素材,包括轰动全国的孙小果案、操场埋尸案、湖南文烈宏涉黑案、海南黄鸿发案等。在大案要案之余,还将“美丽贷”“裸贷”等犯罪行为融入故事,也为普通观众敲响了警钟。

《扫黑风暴》火爆“出圈”,也说明观众对于这种直面社会现实的硬核电视剧有极大的心理期待。比如,2017年聚焦反腐斗争的电视剧《人民的名义》就赢得一片好评,很多人物至今人们仍对其记忆犹新。在这些剧中,人们往往会记住很多典型的、甚至突破想象的“恶人”,同时那些在黑暗中坚持正义的“正能量”人物,也更加弥足珍贵。这样的剧比起那些偶像肥皂剧以及胡编乱造的所谓权谋剧、宫斗剧,显然更有意义,也更有分量。在当下,如此直面人心的、有力量的剧还是太少了,人们期待有更多惩治罪恶的大戏上演。就像“中央政法委长安剑”公众号中所说:“这个夏天,马上刮起的这场《扫黑风暴》,绝不代表着专项行动的结束,而是标志着扫黑除恶常态化浩浩荡荡的开始。 ”

2

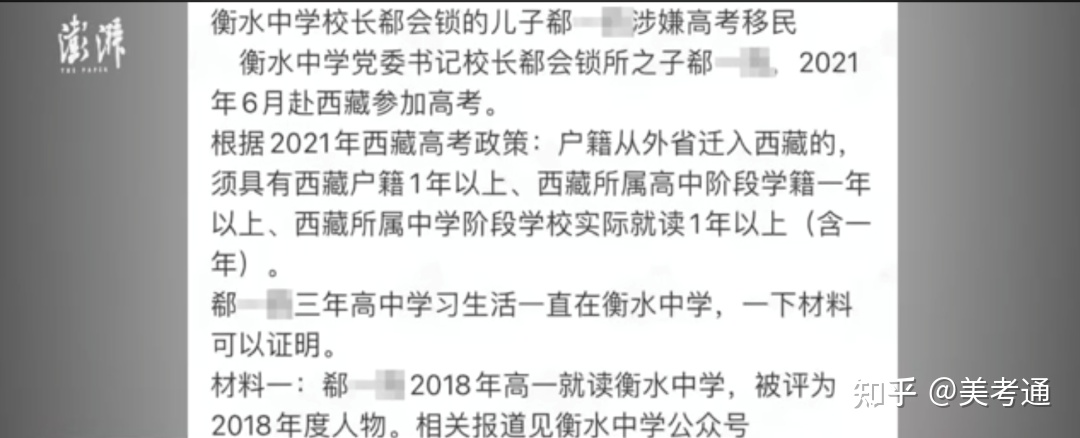

另一场大戏是,衡水中学校长郗会锁之子郗某某赴西藏报名高考,被指“高考移民”。西藏教育考试院近日回应称,郗某某户籍在藏但其父援藏未满三年,已取消其报考资格。多年来,从中央到地方一直在打击“高考移民”,因其严重戕害教育公平,影响教育生态,事实上也得到了一定遏制。而这一次,在全国应试教育中起标杆作用的衡水中学的校长,居然出了这么一档子事,真是打脸打得“啪啪”直响。

这样一所以培养清北生闻名的“学霸”中学的校长,把儿子培养成“学霸”考上清华北大不行吗?为什么还要处心积虑跑到西藏去抢占别人的升学名额?如此对衡水中学不自信,让其他学子情何以堪?或许,郗会锁在进行应试教育的同时,本身就不认可应试教育,这样的“精致利己主义者”混入教育界,实在是一大耻辱,也为害甚巨。而再看其援藏时间线,拿捏德极为精准,“郗公子”2018年3月落户西藏,4月郗校长就结束援藏。这一次要不是被曝光出来,恐怕早就得手了。那么,究竟是谁给他大开方便之门呢?有关部门应该进彻底追查,绝不能到此为止,不把蛀虫全部揪出来,这个窟窿恐怕根本就堵不住。

3

8月20日,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》,将从今年11月1日起施行。该法对社会普遍关切的过度收集个人信息、大数据杀熟、人脸信息等敏感个人信息处理等作出规制,完善了个人信息保护投诉和举报工作机制,为破解个人信息保护的诸多难点痛点问题提供了有力的法律保障。从立法调研到正式出台,《个人信息保护法》制定历时18年,人们对此期待已久。而在公众看来,个人信息泄露也已经到了非常严重的地步。希望相关部门切实履行统筹协调和监管职能,各级政府起到表率作用,不能让个人信息再变成违法犯罪分子的“提款机”。希望这部法律早日发挥应有作用,真正成为个人信息保护的“安全锁”。

责任编辑/王学义