青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

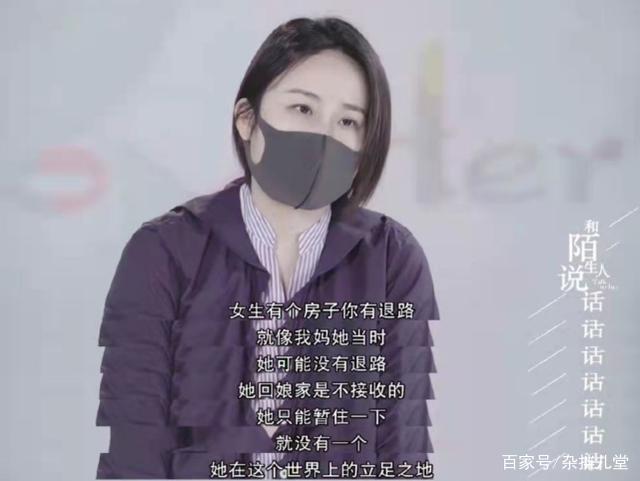

前几天,“女子毕业9年抠出两套房”的话题上了热搜。在一档谈话类节目中,32岁的豆瓣“抠组大神”王神爱讲了自己从牙缝中“抠”出两套房的故事。她的讲述引发了广泛讨论,她本人还遭遇了网暴,“被骂到手脚冰凉”。

还有几天,“双11”即将来临,在“买买买”气氛最狂热的时刻看到 “抠神”的故事,的确让人感慨良多。意见不同可以理解,但首先要明白,网暴是不对的。 “抠”不犯法,网暴却是赤裸裸的违法行为。

纵观王神爱的故事,会发现其并非传统意义上的“抠”。一般的“抠”,是指抠门、吝啬,是指向他人的,而王神爱的抠主要指向自身。如同豆瓣“抠组”的一句口号,“我们抠不是因为穷,我们就是抠。抠亦有道:不犯法不缺德,抠己不抠人。 ”具体到王神爱来说,她攒钱习惯的养成,原因之一是原生家庭不富裕导致缺乏安全感。而她在学校毕业之前,就靠着打工赚的钱,在某小城买了一套房。婚后又凭借夫妻俩人的积蓄在南京贷款先后买了两套房(其中小城的房产被卖掉做了第二套的首付)。而且,王神爱也说,光靠“抠”是抠不出房子来的,她还有工资。显然,在勤工俭学方面,她比绝大多数学生都提前了一步,毕业后的收入也不低,“穷”这个字并不适用于她。她只是尽最大努力减少了支出,并且抓住了房产增值这一契机,从而创造了一个素人“神话”。

王神爱的生活态度是自觉的,带有对消费主义的反抗意味。作为一名前广告工作者,她对煽动消费者焦虑的方式感到厌倦,以行内人的身份意识到了超前消费和超额消费的不必要。客观而言,这期节目制作有一定缺陷,它原本想呈现一个成长的故事,有关于消费主义和极简生活的思考,但在剪辑等方面存在一定问题。特别是,在短视频为主导的传播过程中,节目被断章取义,王神爱的形象被简化为“捡朋友衣服穿、只会抱着存钱罐数钱、将买房刻进DNA的守财奴”。这也导致舆论转向,进而演化成了针对个人的网暴。

明白了事件原委之后,更应该思考的是:网上几十万人、上百万人聚在一起分享省钱技巧,到底有没有错?比如,“39.8元淘来的外套穿了9年”“想买裙子,求骂醒我”“某App签到免单”等帖子吸引了大量关注。假如从正常“薅羊毛”看,这并不奇葩,甚至可说是普通的网购技巧。这些年,随着网购越来越便捷,以“双11”为代表的购物节层出不穷,各种营销铺天盖地。在消费主义和享乐主义影响下,“买买买”成为一种流行病,很多年轻人只顾“及时行乐”,缺乏财政纪律,将借贷消费视为理所当然,从而导致“月光”成为常态,有的还负债累累,无力偿还。与这种现象相比,“抠神”非但不是一种病,甚至还能说是一剂“药”,让人们重新思索“勤俭”这一传统美德。

当然,在第一程度上肯定“抠神”的意义,并不是要立什么榜样。只想说,当消费主义无孔不入,个人应该有一定的自制力和反省力。该不该省钱、省多少钱,归根到底还是要看个人的生活需要,适合自己的才是最好的。并不建议所有人都从“牙缝里抠房子”,只是想说不要过度放纵自己的欲望,假如自己都不为自己的财务状况兜底,就算再高调、再精致,也只能是个高调而精致的“巨婴”而已。

责任编辑/王学义