青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

每一天,城市都在进化,朝着更新更美的方向。生活品质在提升,产业结构在优化,城市能级在跃迁。每个人都亲眼目睹,也参与其中,挥洒汗水,分享喜悦。

1

城市建设,交通先行。5月9日,《青岛市地铁建设及地铁沿线开发建设三年攻坚行动方案(2022-2024年)》正式亮相。方案提出,2022-2024三年间,地铁建设及地铁沿线开发建设重点推进项目34个。其中,地铁建设项目11个、TOD开发项目21个、市政道路项目2个。通过三年攻坚行动,加快构建安全、便捷、高效、绿色的城市轨道交通网络体系,建设“轨道上的青岛”。这份关于地铁建设的“路线图”“时间表”令人振奋。从2015年年底到2021年底,青岛共开通运营地铁线路6条,分别为3号线、2号线一期、11号线、13号线、1号线和8号线北段,运营里程达284公里,位列全国第十位、北方城市第二位。

从无到有,从线到网,地铁改变了我们的生活。对于大城市来说,轨道交通是空间布局、经济活动、市民生活的黏合剂,不仅是完善城市功能、优化城市品质的一记大招,也是推动城市发展能级跃迁的强劲引擎。可以说,建地铁就是建城市。地铁投资建设的方向,就是城市发展的方向;地铁延伸到哪里,哪里就会形成“地铁经济带”。正因如此,轨道交通基础设施成为青岛投资建设的重点领域,并在未来相当长时间内,也将持续保持高热度,继续上演“速度与激情”。作为市民来说,我们对此充满期待,同时也希望,在地铁建设加速的同时,服务也要再上台阶,做得更精细。规划线路在站点选址、运行时间设置、智慧化服务方面,都应考虑得更周到,让市民在人性化服务中,更加喜欢乘坐地铁,绿色出行。

2

汽车产业,是青岛近年来发展最快的产业之一。自5月10日起,青岛市工业和信息化局就《青岛国际汽车城产业发展战略规划(2022-2035年)(征求意见稿)》公开征求意见。根据规划,到2025年,青岛国际汽车城实现汽车产业营业收入2000亿元,整车产能突破100万辆,整车产量突破130万辆;创新产业要素体系成形,高端人才聚集软硬环境成熟。到2035年,实现汽车产业营业收入5000亿元,整车产能突破160万辆,整车产量达到200万辆;形成国际化都市形态和城市品牌,吸引全球汽车行业成果交流和碰撞。规划令人心潮澎湃,充分反映出青岛正在汽车产业上谋求更大发展,使之成为城市发展的坚强支撑。

可预期的是,随着青岛国际汽车城的打造,汽车产业将加速进入“质变”。从布局看,青岛国际汽车城将打通目前青岛两大主要汽车产业集聚区,破解现有生产要素布局分散,规模效应发挥不充分,南北区域之间缺乏有效联动等问题。希望今后通过差异化功能定位,进一步强化产业协同,提升产业价值链,握指成拳、激发出聚“链”成“群”的聚合叠加效应,不断塑造这座城市发展的新优势。

3

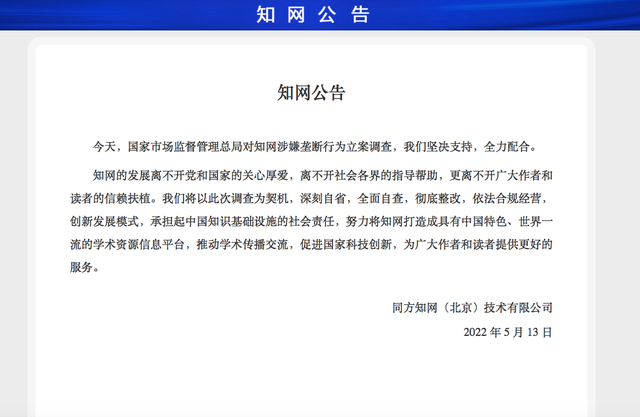

据市场监管总局网站5月13日消息,近日,市场监管总局根据前期核查,依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。这些年,关于知网涉嫌侵权和垄断的质疑此起彼伏。就侵权而言,知网的运营模式可说是“不问自取即为盗”。有人做了一个比喻:知网转载使用学术文章,就像是“借鸡生蛋”,搭建了一个“鸡窝”,借人家的“鸡”却不付租金,“生了蛋”也不给“鸡”的主人分红,甚至连主人自己捡“蛋”,也要被迫交钱。而垄断则是指,知网目前收录了95%以上正式出版的中文学术资源,累计整合国内外期刊文献2亿多篇,市场份额远超50%,话语权不仅远超万方、维普等同类数据库,更让广大高校师生和科研院所研究人员被“学术绑架”,沦为待割的“韭菜”。

如今,知网终于被查。这是我国反垄断执法机构积极回应社会关切、对平台经济依法实施常态化监管的重要举措。希望知网能真正做到深刻自省,成为科研的“垫脚石”而非“绊脚石”,在商业和公益之间找到平衡,承担起应有的社会责任,回归公共性。

责任编辑/王学义