青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

7月11日,莫言在其个人公众号上发文在线打假,称网上很多“莫言作品”都不是他本人写的。他说:“这些作者都是才华横溢,完全可以用自己的名字发自己的作品,用我的名字,岂不是便宜了我。”他还透露,自己曾因诗歌《你若懂我该有多好》被选入某大学教材,收到了400元稿费,“我希望此诗的作者赶快把自己的'孩子'认领回去,同时也把稿费领回去。”

人在家中坐,作品天上来。莫言的伪金句泛滥,不是一天两天了。笔者也经常在朋友圈和一些群里看到,有时实在忍不住,会提醒对方是“假的”“根本不是莫言说的”。你猜对方反应如何?就笔者亲身经历来看,对方大多并不当真,“无所谓真假,我就是觉得挺有哲理的”。有的还不乐意,反问:“你怎么知道不是呢?”的确,这很难证伪。即便你说可以从内容、文风等方面分析,但也仅仅是分析而已,对方不认,你又有什么办法?

莫言并不“孤单”,鲁迅、杨绛、村上春树、张爱玲等名家,都有这样的遭遇。特别是鲁迅,因被造假太多,使得“这句我没说过”都成了一句流行语。而为了解决问题,2017年,北京鲁迅博物馆还专门建立了“鲁迅博物馆资料查询在线检测系统”。从这一系统可以查验哪些话是鲁迅“说过的”。如此认真的态度当然要肯定,但不是每个作家都能有这样的待遇。其他作家,尤其是还健在的,更加难以复制这种经验。

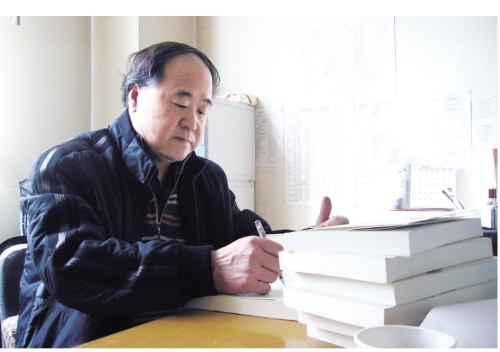

莫言 汪国立/摄

莫言 汪国立/摄

这不,莫言亲自下场“打假”了,如此严谨的态度,必须点赞。一个作家,理应对自己的文字负责。作为诺贝尔文学奖获得者,莫言在线“打假”,为网络拔除杂草,迅速成为热门话题。在舆论密集关注下,至少他所列出的那些伪金句,已经可以证伪了。今后,公众再引用莫言名句时,也会多一些思考,想想自己是否被忽悠了。当然,仅凭莫言一人之力,是无法根治伪金句现象的。正所谓“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,这放在伪金句上同样适用。。假如造假者不收敛,莫言可能就不用再搞创作,光“打假”就够他忙的了。所以,还需要更多作家站出来,去揭开那些伪金句的真面目,网络环境应该也能更好一点。

根本而言,还需清除“伪金句”所存在的土壤。“伪金句”为什么流传如此之广?其一,很多人发自内心喜欢这些句子的内容,在引用和转发时并无恶意。这些句子大多是一些“鸡汤文”,浅显,但有一些思考,容易引发共鸣。很多人觉得,这些句子说出了自己的心声。与其自己来表达,还不如引用句子,这样显得更有品位。其二,多年以来的语文教育中,引用名句被当成给作文加分的技巧。直至现在,一些阅卷老师给作文评分时,仍然将引用名句当做一个亮点。个别教师甚至纵容学生造假,“你编个句子,就说黑格尔的话,批卷老师怎么知道真假?一下就混过去了。”这样,就助长了引用名句的趋势,滋生投机思维,甚至影响群体表达习惯。其三,部分自媒体为了流量,大肆炮制并传播伪金句。这些问题不解决,伪金句恐难彻底消失。

伪金句检验的也是自信和底线。自己的心自己最懂,自己的想法要用自己的话说出来,明白了这一点,就不用着借助什么金句,管他是真是假。退一步讲,明知道是伪金句,就不要再用了,否则,显出来的不是有文化,而恰恰是没文化。

责任编辑/王学义