青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

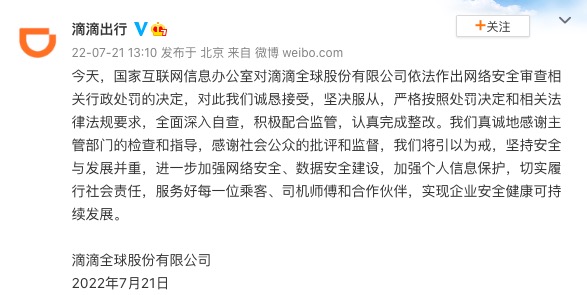

滴滴被罚的消息刷爆了朋友圈。7月21日,国家互联网信息办公室公布对滴滴全球股份有限公司依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定,对其处人民币80.26亿元罚款,对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。

此事成为舆论焦点,是因为人们对滴滴关注已久。如今,网约车已经成为生活中的一部分,滴滴App也早已在手机上安了家,它的标志几乎天天都能看到。九年前,滴滴依靠红包抢占市场的情景,仍历历在目,它对原有出租车市场的冲击和改变是显而易见的。然而发展过程中,原来的“屠龙少年”也发生改变。2021年7月2日,网络安全审查办公室发布公告称,对“滴滴出行”实施网络安全审查。自2020年6月1日《网络安全审查办法》实施以来,“滴滴出行”是第一个被审查的对象。一年多过去,“靴子”终于落了下来。

人们熟悉滴滴,而滴滴对人们更“熟悉”,而且熟悉到了骇人听闻的程度。经查明,滴滴公司共存在16项违法事实,归纳起来主要是8个方面。其中包括:违法收集用户手机相册中的截图信息;过度收集用户剪切板信息、应用列表信息;三是过度收集乘客人脸识别信息、年龄段信息、职业信息、亲情关系信息;在未明确告知乘客情况下分析乘客出行意图信息等。这些非法采集的信息数以亿计。滴滴甚至比用户本人更加了解自己。一个打车软件,为什么要收集这么多信息?滴滴的违法违规行为事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣,理应从严从重予以处罚。而80.26亿元罚款,是依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规做出的,这也给众多互联网企业敲响了警钟。

值得注意的是,作为企业负责人的程维和柳青也被罚款。虽然100万元的罚款对于程维、柳青来说可能算不了什么,但是这一处罚意义重大。此前阿里巴巴、美团等互联网企业所涉案件中,企业负责人本人并未被罚。在相关部门在对滴滴的网络安全审查中,目前公布的事实就已触目惊心,而据报道,还有部分问题因涉及国家安全,依法不公开。作为滴滴的主要负责人,程维、柳青理应担责。企业管理者只有真正意识到头顶所高悬的法律之剑,才能时刻保持一分敬畏之心。

以法治之手守护数据安全,正变得越来越迫切。还记得去年,网上公开的判决书披露了一起数据盗窃案。案件中的受害者是淘宝,有人绕过“风控机制”,偷走了11.8亿条数据。令人震惊的不仅是数据之多,更在于犯罪分子水平之低。该团队仅有一名技术人员,且不是什么“大牛”,这也暴露出互联网巨头的防护之薄弱。消费者网购时的ID、手机号码等敏感信息就这样被泄露,引得众多网友质疑:平台尽到责任了吗?真正的“受害者”是谁?消费者不是受害更深吗?事实上,发生过数据失窃的不只淘宝一家,这反映出的是某些互联网企业重采集、分析而轻防护、脱敏的通病。而这样的“通病”,只能由法律来治。

数据是数字经济时代的“石油”,网络安全也是国家安全的重要内容。近年来,我国不断加强对网络安全、数据安全、个人信息的保护力度,先后颁布了一系列法律法规。此次对滴滴的处罚,体现的是用法律手段维护网络安全,捍卫国家与人民的利益的决心。同时,这也是用实际行动给互联网企业立规矩,法律红线不容碰触。而全社会也应思索,如何更好地以法治之手,平衡好数据安全、个人信息保护和技术进步之间的关系,这将直接关系到经济社会的长远发展。

责任编辑/王学义