围绕建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位协同发展现代产业体系”,在产业培育、数字赋能、协同发展、绿色低碳等方面发力——

“四个走在前列”,打造“现代产业先行城市”

现代产业先行城市

通过“四个打造”实现“四个走在前列”

未来五年,青岛将围绕建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位协同发展现代产业体系”,通过打造“产业培育高地、数字赋能典范、协同发展标杆、绿色低碳先锋”,努力实现在现代产业体系构建、融合发展数字转型、产业生态培育营造、清洁安全节能高效等四个方面走在前列

●打造产业培育高地,将重点聚焦24条重点产业链,做大做强优势产业,突破发展新兴产业,大力发展现代服务业,超前布局未来产业,提升发展都市现代农业

●打造数字赋能典范,将推动新一代信息技术与制造业、先进制造业与现代服务业深度融合,打造“工赋青岛 智造强市”城市新名片

●打造协同发展标杆,将推动实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展,提高科技创新在实体经济发展中的贡献份额,增强现代金融服务实体经济的能力,优化人力资源支持实体经济发展的作用

●打造绿色低碳先锋,将贯彻落实“碳达峰碳中和”部署和国务院支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,全面构建绿色制造体系、协同推进低碳节能发展、持续强化安全生产监管

12项指标定义“先行”

《青岛市打造现代产业先行城市五年规划(2022-2026年)》初步提出12项指标建议,定义产业“先行”

“打造产业培育高地,在现代产业体系构建上走在前列”具体指标为:

●地区生产总值

●全国先进制造业百强城市排名

●制造业增加值占比

●生产性服务业占服务业增加值比重

●“四新”经济增加值占比

目标到2026年,力争制造业增加值占地区生产总值比重提高到30%以上,生产性服务业增加值占服务业增加值比重达到62%

“打造数字赋能典范,在融合发展数字转型上走在前列”具体指标为:

●数字经济核心产业增加值占比

●工业互联网平台普及率

目标到2026年,力争数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到12%,工业互联网平台普及率达到50%

“打造协同发展标杆,在产业生态培育营造上走在前列”具体指标为:

●国家制造业创新中心数量

●境内外上市公司数量

●金融业增加值占比

●全市人才总量

目标到2026年,力争国家制造业创新中心达到2家,金融业增加值占生产总值比重达到7%,全市人才总量超过300万人

“打造绿色低碳先锋,在清洁安全节能高效上走在前列”具体指标为:

●单位生产总值能耗降幅

目标到2026年,每年节能诊断工业企业30家以上,单位生产总值能耗降幅完成省下达任务

9月21日,市政府新闻办举办“走在前 开新局·喜迎二十大”主题系列第二场新闻发布会,市委常委、副市长耿涛,市工业和信息化局局长卞成介绍青岛打造现代产业先行城市的思路和具体推进方向。

产业是城市发展的核心支撑。市第十三次党代会报告明确提出,围绕实现建设新时代社会主义现代化国际大都市的总目标,重点在打造“六个城市”上集中发力、全面推进。其中,现代产业先行城市排在首位。

根据现代产业先行城市工作专班编制和制定的《青岛市打造现代产业先行城市五年规划(2022-2026年)》以及《青岛市打造现代产业先行城市三年行动方案(2022-2024年)》,青岛重点聚焦“现代产业体系”和“先行”两个维度,发力打造现代产业先行城市。

未来五年,青岛将围绕建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位协同发展现代产业体系”,通过打造“产业培育高地、数字赋能典范、协同发展标杆、绿色低碳先锋”,努力实现在现代产业体系构建、融合发展数字转型、产业生态培育营造、清洁安全节能高效等四个方面走在前列。

产业引领,城市才能引领

城市竞争归根结底是产业竞争,城市谋划未来发展一定离不开对产业的超前谋篇布局。

市第十三次党代会报告绘就的建设新时代社会主义现代化国际大都市的蓝图,是要更加注重强化大城市功能,突出引领型、创新型、枢纽型、共享型四个发展导向。而突出“引领型”发展导向,就是要在贯彻新发展理念、推动高质量发展、建设现代化经济体系上走在前列,打造现代产业先行城市是青岛要实现引领的首要支撑。

近两年,青岛在产业结构调整和产业转型升级上做了不少努力和尝试,拥有了一定的产业“先行”基础。

新兴产业全面起势。集成电路产业填补芯片制造、封测等环节空白,产业链企业较2016年底增长了6倍;抢先布局虚拟显示“元宇宙”,已聚集歌尔、小鸟看看、金东等企业110余家,虚拟现实产业规模超过50亿元,成为北方虚拟现实产业重镇……

家电、轨道交通等优势产业通过持续不断的技术创新,产业竞争力持续攀升,站上全球产业前沿,入选先进制造业集群“国家队”。

纺织、食品饮料、化工等传统产业依托工业互联网改造和数字化转型,持续提升生产效率的同时,不断创新商业模式,改写产业发展逻辑;截至今年3月,全市生产设备数字化率达到57.5%,数字化研发设计工具普及率达到88%,关键工序数控化率达到57.2%;世界经济论坛“灯塔工厂”评选中,青岛企业贡献4席。

聚焦“两个维度”

打造现代产业先行城市,青岛重点聚焦“现代产业体系”和“先行”两个维度。

关于现代产业体系,按照党的十九大报告关于“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”要求,以及全市实体经济24条重点产业链发展的实际,青岛提出大力建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位协同发展现代产业体系”,持续提高科技创新在实体经济发展中的贡献份额,增强现代金融服务实体经济的能力,优化人力资源支撑实体经济发展的作用。

如何先行?青岛明确了“四个走在前列”的重点任务,并初步提出12项指标建议,以此推动制造业优先发展、现代服务业提质增效、数字经济蓄势崛起,率先创建国家制造业高质量发展试验区,初步建成国家战略性新兴产业基地、国家级服务经济中心,在全省勇当龙头、在全国争先进位、在全球彰显特色。

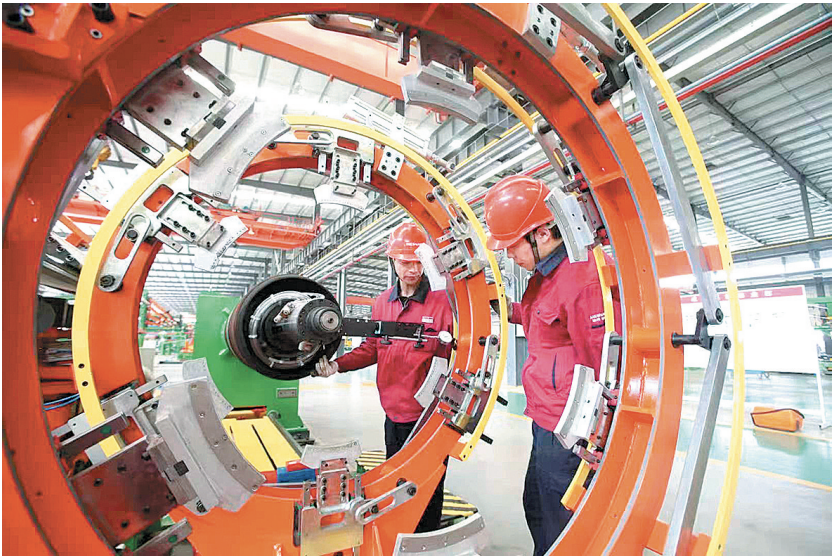

海尔中德滚筒洗衣机互联工厂。

打造产业培育高地,在现代产业体系构建上走在前列。用地区生产总值、全国先进制造业百强城市排名、制造业增加值占比、生产性服务业占服务业增加值比重、“四新”经济增加值占比等5项指标着重反映。目标到2026年,力争制造业增加值占地区生产总值比重提高到30%以上,生产性服务业增加值占服务业增加值比重达到62%。

打造数字赋能典范,在融合发展数字转型上走在前列。着重通过数字经济核心产业增加值占比、工业互联网平台普及率等2项指标反映。目标到2026年,力争数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到12%,工业互联网平台普及率达到50%。

打造协同发展标杆,在产业生态培育营造上走在前列。主要反映在国家制造业创新中心数量、境内外上市公司数量、金融业增加值占比、全市人才总量等4项指标上。目标到2026年,力争国家制造业创新中心达到两家,金融业增加值占生产总值比重达到7%,全市人才总量超过300万人。

打造绿色低碳先锋,在清洁安全节能高效上走在前列。主要通过单位生产总值能耗降幅指标反映。到2026年,每年节能诊断工业企业30家以上,单位生产总值能耗降幅完成省下达任务。

“四个前列”这样走

“四个走在前列”具体如何实现?青岛也给出了路线图。

打造产业培育高地,青岛将重点聚焦24条重点产业链,做大做强优势产业,突破发展新兴产业,大力发展现代服务业,超前布局未来产业,提升发展都市现代农业。

深化发展先进制造业。提升智能家电和轨道交通装备产业集群能级,打造世界级先进制造业集群;壮大新能源汽车、高端化工、虚拟现实等产业规模,打造国内一流产业集群;谋划集成电路、新型显示、生物医药及医疗器械等产业布局,培育一批有影响力的新兴产业集群。超前布局基因技术、未来网络、海洋物联网、类脑智能、量子信息等未来产业,抢占发展制高点。

泰睿思芯片封测生产车间。

泰睿思芯片封测生产车间。

大力发展现代服务业。强化现代金融、现代物流、现代商贸、软件和信息服务、科技服务等服务功能,加快技术创新、业态创新、模式创新,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级。

提升发展都市现代农业。高标准建设农业现代化示范区,提升粮食和重要农产品产能,打造集育种、养殖、加工、物流于一体的深远海绿色养殖产业体系。

打造数字赋能典范,青岛将推动新一代信息技术与制造业、先进制造业与现代服务业深度融合,打造“工赋青岛 智造强市”城市新名片。包括实施重点领域数字化赋能专项行动,加快5G网络、千兆光纤网络、数据中心等新型信息通信基础设施建设,支持以卡奥斯为代表的“双跨”以及特定行业特定领域平台和工业互联网示范园区发展,建设超算中心,建设国家E级超算中心,大力提升先进计算、新型智能终端等数字优势产业竞争力。

同时,将加大网络协同制造、个性化定制等新型制造模式应用推广,支持智能家电、轨道交通装备、新能源汽车等先进制造业与现代服务业深度融合,大力发展“产品+内容+生态”全链式智能生态。

打造协同发展标杆,青岛将推动实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展,提高科技创新在实体经济发展中的贡献份额,增强现代金融服务实体经济的能力,优化人力资源支持实体经济发展的作用。包括构建以国家制造业创新中心为核心、省市制造业创新中心为支撑、企业研发机构为补充的制造业创新体系,采取“揭榜挂帅”方式突破关键技术瓶颈,推进中国-上海合作组织技术转移中心等成果转化平台建设;推动政府引导基金投向重点产业链,大力发展供应链金融、绿色金融、知识产权质押融资、投贷联动等业务,健全融资担保、应急转贷体系;实施“人才强青”计划,引导高校围绕产业发展需求增设专业,实施“蓝钥匙”创新培育工程,强化技能型人才培养,完善人才考核评价、表彰激励机制。

打造绿色低碳先锋,青岛将贯彻落实“碳达峰碳中和”部署和国务院支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,全面构建绿色制造体系、协同推进低碳节能发展、持续强化安全生产监管。包括推行绿色设计、开发绿色产品、建设绿色工厂、发展绿色园区、打造绿色供应链,加快建设绿色技术创新中心和平台,鼓励行业协会通过制定规范、咨询服务、行业自律等方式提高行业供应链绿色化水平;制定重点行业碳排放控制行动方案,深入开展重点行业能效、水效“领跑者”行动,引导企业对标达标,实施新一轮重点用能设备能效提升和资源化利用行动,促进工业固体废物综合利用。

同时,鼓励企业开展安全技术装备升级换代,以信息化、智能化手段提升企业本质安全水平,持续引导化工企业“进区入园”,加快先进安全(应急)装备和技术推广应用,提升安全(应急)产品供给能力。

蓝图已经绘就,目标已经明确。下一步,现代产业先行城市工作专班将进一步完善运行机制,统筹推动重大政策制定、重大项目建设、重点企业发展,健全规划和方案实施动态评估机制,及时研究解决实施过程中的重大问题,形成“区市联动、部门协同、全市一盘棋”的工作格局,全力打造现代产业先行城市。(青岛日报/观海新闻记者 孙欣)

重点聚焦“国际化”和“创新型”两个维度,深度对接全球创新链、产业链、人才链,构建起更高质量的科技创新供给体系,进一步增强科技创新策源功能——

实施“八大工程”,打造“国际化创新型城市”

国际化创新型城市

《青岛市打造国际化创新型城市五年规划(2022-2026年)》

到2026年,全社会研发投入年均增长10%以上,研发投入强度达到3.2%以上,国家高新技术企业超过1万家,高新技术产业产值占规模以上工业产值达到65%,人才总量突破300万人。

努力建成具有全球影响力的海洋科学城、具有国际竞争力的智造创新城、国家重要的未来产业城和全国知名的湾区科创走廊。

实施“七大计划”

●创新策源能力提升计划。建设国家战略科技力量,服务国家海洋战略;推进海洋科学考察船队等重大科技基础设施集群建设;加快高端创新平台建设。

●企业创新能力提升计划。培育世界一流企业,构建产业技术创新体系,梯次培育壮大科技企业队伍。

●产业创新能级提升计划。打造世界级产业集群,在重点领域开展关键技术攻关;面向世界科技前沿培育未来产业。

●科技惠民提升计划。开展重大疾病发病机制及防治研究,加大节能、环保、公共安全领域技术攻关,强化乡村振兴科技支撑。

●国际科技合作提升计划。融入全球创新网络,发挥开放优势,拓宽国际科技合作渠道,打造“一带一路”国际合作新平台。

●高端创新人才提升计划。打造世界重要人才中心战略支点,持续拓展全球引智渠道,形成梯次人才队伍。

●科技服务能力提升计划。推动离岸孵化基地建设,导入全球创新资源;建立市场导向的科研管理机制,加大知识产权保护力度,推动科技成果转移转化。

《青岛市打造国际化创新型城市三年行动方案(2022-2024年)》

针对未来三年的关键期和攻坚期,坚持“工作项目化、项目清单化、清单责任化”,聚焦重点,强力推进,做到可操作、可执行、可落地,推动国际化创新型城市建设尽快取得成效。

实施八大科技创新工程

●战略科技力量起势工程。推进“透明海洋”“蓝色药库”等重大科技项目,培育海洋领域战略科技力量;开展重大科技基础设施预研;争取国家重点实验室数量达全省50%以上。

●新兴产业创新工程。围绕产业链部署创新链,支持“链主”企业开展关键技术攻关;“线下+云上”推进企业研发机构建设,规上工业企业研发机构实现“全覆盖”。

●未来产业培育工程。支持基因技术、海洋物联网、类脑智能、深海开发等颠覆性创新;举办颠覆性技术创新大赛,支持建设面向未来产业的新型研发机构。

●科技园区提升工程。围绕重点产业链建设10个左右市级科技创新产业园,在中心城区布局建设都市科技创新园,打造10家左右不同特色模式的标杆孵化器。

●开放合作深耕工程。依托山东自贸试验区青岛片区、上合示范区和中国-上合组织技术转移中心等促进国际技术交流和产能合作,搭建国际技术转移平台,优化外国人来华管理服务。

●成果转化促进工程。实施“硕果计划”,引导研发机构定向服务企业;争取输出和吸纳技术合同成交额达1200亿元以上、高校院所本地转化科技成果超过2000项。

●人才强青蓄能工程。围绕“人才强青”计划,提升人才服务的广度深度,构建梯次发展科技创新人才队伍。

●创新生态优化工程。推行科技项目“揭榜挂帅”,开展经费使用“包干制”改革试点,探索科技创新容错机制;促进科技金融深度融合。

以创新为名,青岛在全球城市发展坐标系中的位置越来越清晰。

市第十三次党代会确立了建设新时代社会主义现代化国际大都市的总目标,重点在“六个城市”上集中发力、全面推进。其中突出“创新型”发展导向,打造国际化创新型城市,是“办好一次会,搞活一座城”,建设新时代社会主义现代化国际大都市的重要支撑。立足青岛创新优势和开放优势,积极对接国际前沿创新资源,是贯彻落实习近平总书记重要指示要求的新使命、新内涵、新路径。

9月21日,市政府新闻办公室举办“走在前 开新局·喜迎二十大”主题系列新闻发布会。会上,市委常委、副市长耿涛介绍了青岛打造国际化创新型城市的整体情况,市科技局局长朱铁一介绍了青岛打造国际化创新型城市的基础条件、具体考虑和推进措施。按照《青岛市打造国际化创新型城市五年规划(2022-2026年)》和《青岛市打造国际化创新型城市三年行动方案(2022-2024年)》,青岛将重点聚焦“国际化”和“创新型”两个维度,通过实施“七大计划”、推进“八大工程”,形成长短期搭配、相互衔接的规划体系,勾画和诠释国际化创新型城市架构和内涵,深度对接全球创新链、产业链、人才链,进一步增强科技创新策源功能。

未来,青岛将继续围绕“在全省勇当龙头、在全国争先进位、在全球彰显特色”,努力建成具有全球影响力的海洋科学城、具有国际竞争力的智造创新城、国家重要的未来产业城和全国知名的湾区科创走廊,奋力谱写青岛建设新时代社会主义现代化国际大都市新篇章。

锚定“国际化”,在全球坐标系中重新定位

创新是城市发展的不竭动力。近年来,青岛抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,深化创新驱动发展战略,坚持把创新摆在现代化建设全局中的核心地位,加快推进创新型城市建设,城市创新能级稳步攀升,科技创新策源能力和影响力不断增强,城市科技创新实力持续提高,成功迈入全国科创城市“第一方队”。

从位次排名来看,青岛乘势而上、持续进位。在前不久世界知识产权组织发布的《全球创新指数2022》排名中,青岛在“科技集群”排名中升至全国第9位、全球第34位,成为中国位次上升最快的城市之一;在科技部发布的《2021国家创新型城市创新能力指数》排名中,青岛连续两年位列全国78个创新型城市第10位;在科技部发布的“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”排名中,青岛已十年十次入选十强榜单……这些榜单,充分为青岛的“创新型”和“国际化”书写了注脚。

从主要数据来看,过去十年里,青岛科技创新各项指标大幅增长。高企数量由2012年的538家增长至2021年的5554家,增长了9.3倍;技术合同成交额由25.4亿元增长至320.1亿元,增长了11.6倍;规模以上高新技术产业产值占规模以上工业产值比重由39.7%增长至60.5%,提升了20.8个百分点;全社会研发经费支出由2011年的164.3亿元增长至2020年的300.9亿元……科技创新供给能力正在逐步由量变走向质变。

但从竞争形势来看,青岛对标部分先进科创城市仍存在一些不足:与南京、武汉等相比,高校、科研院所数量还不够多、质量还不够高;与苏州、杭州等相比,科技型企业队伍规模还不够大、创新能力还不够强;与深圳等相比,科技创新生态还不够完善,政产学研金服用等各类创新要素资源融合不足。

惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜。改革创新是城市发展永恒的主题。在全球新一轮科技革命和产业变革扑面而来、科技创新资源战略布局深度重构的当下,锚定打造国际化创新型城市的青岛,势必要在全球坐标系中审视自己,要在世界舞台上有新作为。

对标国内外科技创新先进城市,青岛要努力扬长补短,更加注重面向全球开放、整合创新资源的国际化创新。这是青岛城市规模和等级演进到更高级阶段的必然选择,是青岛立足国内、国际创新全新态势和未来趋势做出的科学决策。

突出引领力,重点实施“七大计划”

《青岛市打造国际化创新型城市五年规划(2022-2026年)》提出,到2026年,青岛战略科技力量更加强化,科技支撑产业发展更加强劲,企业技术创新能力显著提升,国际科技合作更为广泛,人才创新活力有效释放,创新创业生态持续优化。

建设海洋科学城,重点推动国内外海洋科技创新资源加快汇聚,海洋领域国家战略科技力量、中科院海洋大科学研究中心、中国海洋工程研究院等重大创新平台建设取得显著成效,培育形成一批海洋重大科技基础设施集群。

软控股份有限公司自主研发的半钢成型机40秒就能生产一条轮胎。

软控股份有限公司自主研发的半钢成型机40秒就能生产一条轮胎。

建设智造创新城,重点突破产业领域一批关键核心技术,互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,争取国家制造业创新中心达到两家、国家企业技术中心达到55家、国家高新技术企业超过1万家,高新技术产业产值占规模以上工业产值达到65%。

建设未来产业城,重点让未来产业成为推动经济高质量发展的重要增量,场景开放与示范应用取得明显成效,争取全社会研发投入年均增长10%以上,研发投入强度达到3.2%以上,每万人口高价值发明专利拥有量达到20件以上。

建设湾区科创走廊,重点促进各类科技创新资源向鳌山湾、胶州湾、灵山湾等湾区集聚,争取全市私募基金管理人管理基金规模超过2600亿元、技术合同成交额超过550亿元、人才总量超过300万人,加快高新区(一区多园)提质扩容,推动青岛高新区综合排名进入全国前十位。

突出赋能实体经济的需求导向和科技创新策源转化能力,青岛依据《青岛市打造国际化创新型城市五年规划(2022-2026年)》,着眼系统推进国际化创新型城市建设,重点实施七大计划。

实施创新策源能力提升计划。立足建设国家战略科技力量,服务国家海洋战略;推进海洋科学考察船队等重大科技基础设施集群建设;加快中科院海洋大科学研究中心、山东能源研究院等高端创新平台建设。

实施企业创新能力提升计划。培育世界一流企业,构建以产业技术创新平台、创新创业共同体、企业研发机构相衔接的产业技术创新体系,梯次培育壮大科技企业队伍。

实施产业创新能级提升计划。打造世界级产业集群,在重点领域开展关键技术攻关;加强科创资源集聚,建设一流科技园区;面向世界科技前沿培育未来产业。

实施科技惠民提升计划。开展重大疾病发病机制及防治研究,加大节能、环保、公共安全领域技术攻关,强化乡村振兴科技支撑。

实施国际科技合作提升计划。融入全球创新网络,发挥开放优势,拓宽国际科技合作渠道,打造“一带一路”国际合作新平台。

实施高端创新人才提升计划。打造世界重要人才中心战略支点,持续拓展全球引智渠道,形成梯次人才队伍。

实施科技服务能力提升计划。推动孵化器提质增效和离岸孵化基地建设,导入全球创新资源;建立市场导向的科研管理机制,加大知识产权保护力度,促进科技与金融紧密结合,推动科技成果转移转化。

绘就“施工图”,实施八大科技创新工程

如果说《青岛市打造国际化创新型城市五年规划(2022-2026年)》是顶层设计和“四梁八柱”,那么《青岛市打造国际化创新型城市三年行动方案(2022-2024年)》就是落地落实的具体“施工图”。

青岛以“沃土计划”“硕果计划”“海创计划”为抓手,学习借鉴了深圳、苏州、杭州等先进地区工作经验,针对未来三年的关键期和攻坚期实施八大科技创新工程,推动国际化创新型城市建设尽快取得成效。

实施战略科技力量起势工程。推进“透明海洋”“蓝色药库”等重大科技项目,培育海洋领域战略科技力量;开展重大科技基础设施预研;争取国家重点实验室数量达到全省50%以上;加快建设山东能源研究院等高能级创新平台。

实施新兴产业创新工程。围绕24条产业链部署创新链,支持“链主”企业开展关键技术攻关;梯次培育体系科技型企业,以“线下+云上”多元化方式推进企业研发机构建设,实现规上工业企业研发机构实现“全覆盖”。

实施未来产业培育工程。支持基因技术、海洋物联网、类脑智能、深海开发等前沿领域探索颠覆性创新;举办颠覆性技术创新大赛,支持建设面向未来产业的新型研发机构;布局创新应用实验室和场景应用实验室,打造未来技术应用场景,促进更多颠覆性技术成果落地转化。

实施科技园区提升工程。谋划建设10个左右市级科技创新产业园,打造以科技创新为特色的创新创业微生态专业化园区,在中心城区布局建设都市科技创新园,打造10家左右不同特色模式的标杆孵化器。

实施开放合作深耕工程。依托山东自贸试验区青岛片区、上合示范区和中国-上合组织技术转移中心等促进国际间技术交流和产能合作;搭建国际技术转移平台,推动国际先进技术成果在青转化;深入开展外国人来青管理工作试点,持续优化外国人来华管理服务。

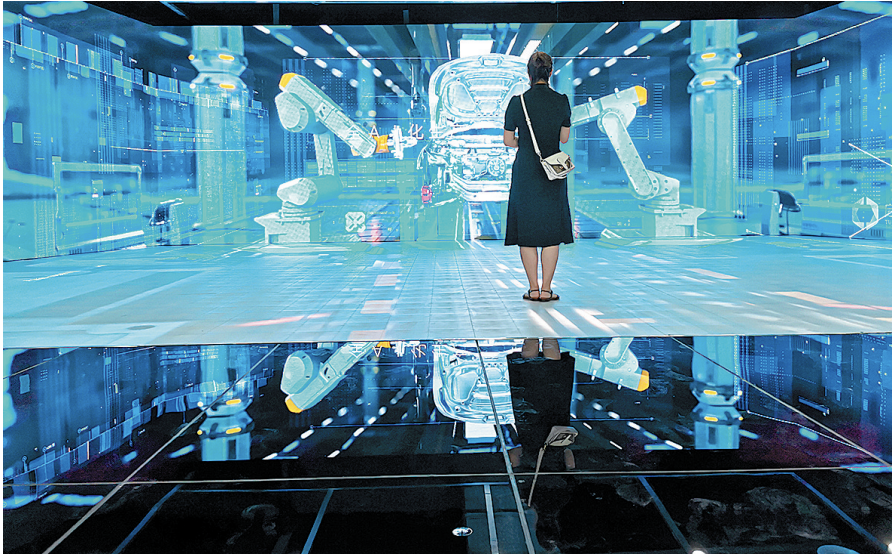

青岛市人工智能国际客厅。

青岛市人工智能国际客厅。

实施成果转化促进工程。引导研发机构定向服务企业,支持科技成果示范应用场景建设;争取输出和吸纳技术合同成交额达1200亿元以上、高校院所本地转化科技成果超过2000项。

实施人才强青蓄能工程。围绕“人才强青”计划,持续拓展全球引才引智渠道,打造世界重要人才中心和创新高地建设的战略支点。

实施创新生态优化工程。深化科技体制改革,推行科技项目“揭榜挂帅”,开展经费使用“包干制”改革试点,探索科技创新容错机制;促进科技金融深度融合;加大知识产权保护力度,营造尊重知识、崇尚创新的良好创新创业环境。

据悉,围绕“八大工程”,青岛对方案中的逐项任务进行了责任分工,明确任务书、时间表、路线图,下一步将强化调度,跟踪进展,抓好落实。同时,还谋划储备了一批重要创新平台和重点科技项目,确保有抓手可落地。

青岛有信心也有决心,用三到五年时间,构建起更高质量的科技创新供给体系,切实做到在全省勇当龙头、在全国争先进位、在全球彰显特色,加速实现从科技强到产业强、经济强,把我们目前的创新优势、科技优势转变为产业发展优势,最后形成经济优势,加快建设新时代社会主义现代化国际大都市。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷)

青岛日报2022年9月22日3版

青岛日报2022年9月22日4版

责任编辑:程雪涵