青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

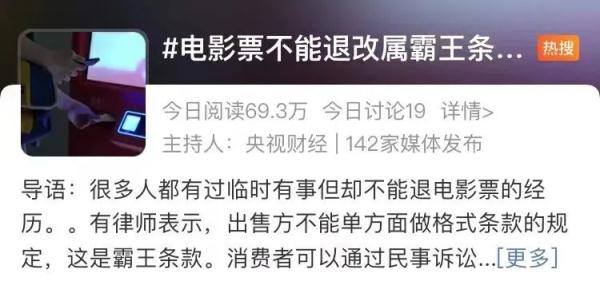

买了电影票却突然有事,没法去看了,能否退票或改签呢?最近,“电影票不能退改属霸王条款”的话题冲上热搜,很多网友讲述了自己的亲身经历。

这一轮热点,直接起于江苏省消保委于9月21日发布的一篇文章,而文章所提及的案例,则是不久前济南市槐荫区法院的一次判决。当时,王先生通过售票网站,在某电影城订购2张电影票。他原本打算买当晚的票,结果出票之后,发现时间错选成了第二天晚上。王先生与电影城联系,不料后者态度强硬,以王先生购票前已勾选同意“不退不改”协议为由,拒绝退改签。于是,王先生投诉到当地市场监管局,涉事影院被罚8000元。影院不服,上诉法院。法院认定影院设定“不退不改”的格式条款违法。

首先应该明确,电影票“不退不改”并无法律依据。一直以来,很多影院对电影票“不退不改”,主要是拿购票之前的协议说事。但是,协议内容本身就与法律相悖。《消费者权益保护法》第二十六条规定,经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式作出排除、限制消费者权利、减轻或免除经营者责任、加重消费者责任等对不公平、不合理的规定,不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的,其内容无效。

电影票“不退不改”只是一种潜规则,实质是电影院店大欺客。电影院作为格式合同拟定方,处于强势地位,在设置电影票退改签规则等格式条款上占优势。而消费者要想看电影,就只能被迫接受。这等于减轻经营者责任、加重消费者负担。一方面,在法律条款面前,潜规则本应无效。但另一方面,假如执法不到位,潜规则又很难打破,消费者当然可以依法维权,但所付出的成本往往较高。在济南这一案例中,消费者成功维权,电影院受到处罚,起到了普法作用。不过,这一过程中经历了先沟通,再投诉,最后影院还提出行政复议和行政诉讼,真是一波三折。王先生的较真精神值得敬佩,但大多数消费者恐怕都很难承受这种“成本”,所以忍气吞声的大有人在。

电影票是否“可退可改”,也是对执法水平的考验。需要看到,目前并非所有影院都对电影票“不退不改”,而是在退改签问题上各行其是,有的“不退不改”,有的“不退可改”,还有的“可退可改”。这其中也反映出不同地方执法水平的差别。通过司法判例来“以案释法”,不只是司法机关的职责,也是消协组织的责任。同时,更是监管部门的分内之事。一种违法违规的行为到了尽人皆知的地步,但监管部门却并无实质性执法行为,这是明显的缺位。各地市场监管部门应当主动执法,对影院具体经营行为、退票规则进行合规审查和纠正。检察机关也有必要推动消费公益诉讼,来解决这一行业性问题,不能坐视潜规则继续横行下去。

电影票“不退不改”的潜规则是时候改改了。防疫之下影院经营不易,这一点消费者也都体谅,但体谅不等于纵容侵权。在法治社会,消费应当是你情我愿。绝大多数消费者都不会故意拿退改签来折腾影院,而影院也不能以此来欺负消费者,不要把人逼到非要投诉、起诉的地步,到那时候,输家里面一定会有影院的身影。

责任编辑/王学义