国际化创新型城市持续注入科创引领发展动能

■走进青岛国际创新园智慧产业大厦G座一层,一棵“崂山产业生态树”将企业信息与体感互动相融合,展示着青岛国际创新园在人工智能、科技科研、金融服务、技术人才等创新要素方面的资源与优势。 韩 星 摄

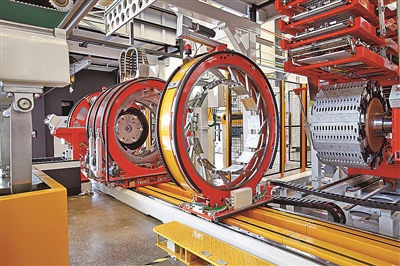

■软控股份有限公司的自动化成型设备可实现轮胎自动化生产。

■松立集团研发的城市级静态交通管理平台,数字赋能城市路内、路外停车资源一体化治理。 韩 星 摄

科创引领描绘着青岛实现高质量发展最清晰的路径。市第十三次党代会确立了建设新时代社会主义现代化国际大都市的总目标,突出四个发展导向,其中,突出“创新型”发展导向,就是要服务高水平科技自立自强,强化科技创新策源转化功能,打造国际化创新型城市。

■落户即墨蓝谷海科创业中心园区的山东易华录信息技术有限公司,致力于海洋大数据和人工智能相关领域的技术、产品、解决方案和数据服务。 韩 星 摄

按照《青岛市打造国际化创新型城市五年规划(2022-2026年)》和《青岛市打造国际化创新型城市三年行动方案(2022-2024年)》,青岛将重点聚焦“国际化”和“创新型”两个维度,通过实施“七大计划”、推进“八大工程”,形成长短期搭配、相互衔接的规划体系,勾画和诠释国际化创新型城市架构和内涵,深度对接全球创新链、产业链、人才链,进一步增强科技创新策源功能。未来,青岛将继续围绕“在全省勇当龙头、在全国争先进位、在全球彰显特色”,努力建成具有全球影响力的海洋科学城、具有国际竞争力的智造创新城、国家重要的未来产业城和全国知名的湾区科创走廊。到2026年,实现全社会研发投入年均增长10%以上,研发投入强度达到3.2%以上,国家高新技术企业超过1万家,高新技术产业产值占规模以上工业产值达到65%,人才总量突破300万人。

■中科院声学所北海研究站的全消声实验室六面都安装有消声尖劈,通过这种特殊消声装置,可以最大程度地降低实验室内的噪音。

以科技为支撑,青岛抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,科技创新策源能力和影响力不断增强,为打造国际化创新型城市奠定了更加坚实的基础。过去十年里,青岛相关指标大幅增长:高企数量由2012年的538家增长至2021年5554家,增长了9.3倍;技术合同成交额由25.4亿元增长至320.1亿元,增长了11.6倍;规模以上高新技术产业产值占规模以上工业产值比重由39.7%增长至60.5%,提升了20.8个百分点;全社会研发经费支出由2011年164.3亿元增长至2020年300.9亿元……科技创新供给正在逐步由量变走向质变。乘势而上、持续进位,青岛在全国乃至全球各类科技实力评选的榜单中频频跻身“第一梯队”,稳住了全国前十的科创城市地位,为青岛的“创新型”和“国际化”提供了更好的证明。

■国家深海基地、中国海洋工程研究院(青岛)以蛟龙、海龙和潜龙为代表的大洋深潜装备体系在青岛实现了“三龙聚首”。

以创新为引领,青岛深化创新驱动发展战略,坚持把创新摆在现代化建设全局中的核心地位,城市创新能级稳步攀升。基础研究是科学体系的顶层逻辑,从根本上决定着科技创新能够“跳多高”“跑多远”,青岛拥有29所高校、30多所高校驻青研究院或机构、9家国家重点实验室,为开展基础研究提供了底气。产业是催生创新的土壤,立足特色产业链注入科创动力,全球领先的颠覆性技术频频在青岛面世:松立集团研发的城市级静态交通管理平台,以数字化赋能城市停车资源一体化管理,为城市交通装上了“大脑”;山东易华录在人工智能等技术“加持”下研发了鱼苗计数器,有效改善了传统水产养殖依赖人工的困境;软控不久前发布了行业首个橡胶装备工业互联网平台MESIIC,首次实现了研发设计、橡胶轮胎生产、设备服务等30余项应用场景的智能化,解决了橡胶轮胎行业个性化定制需求多、生产过程复杂、装备运维成本高等共性难题……

■海仪所参与研发的激光雷达,是我国在南极布设的第一套激光雷达。

在全球新一轮科技革命和产业变革扑面而来、科技创新资源战略布局深度重构的当下,锚定打造国际化创新型城市的青岛,正在全球坐标系中审视自己,要在世界舞台上有新的作为。(耿婷婷)

责任编辑:张慕鑫