青岛日报社/观海新闻 评论员 王学义

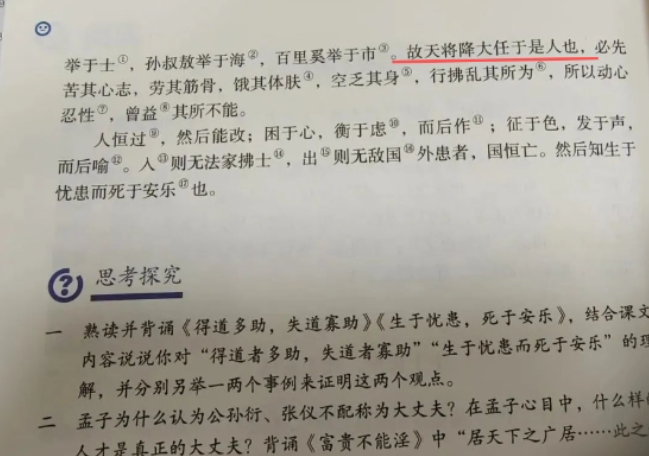

是“故天将降大任于‘斯’人也”,还是“故天将降大任于‘是’人也”?近日,有网友发文《出大事了,我们这个时空的时间线似乎被人动了!》称,其记忆中早年学的是“故天将降大任于斯人也”,却发现课本里成了“故天将降大任于是人也”。“我们的记忆到底出了什么问题?”网友对此争论不休,该话题一度登上热搜第一。

这一话题能上热搜,主要原因在于“记忆偏差”。在网友留言和一些网络调查中可见,大部分网友认为自己所学课本上是“斯人”,这与课本上的内容明显不同。随后,教材出版机构和部分专家的说法,使得这种偏差进一步凸显。比如,人民教育出版社中学语文编辑部回应称,该出版社从1961年收录孟子的《生于忧患,死于安乐》课文以来,历套教材文章一直是“故天将降大任于是人也”,从未有过“故天将降大任于斯人也”。

有专家也表示,《孟子》中这一句历来都是“天将降大任于是人也”,古来没有什么疑义。这不仅可以从宋版的古籍中得到证明,也可以从宋以前学者所引用的《孟子》中找到印证。《语文》教材只要是从《孟子》原文中节选,也必然会是“是人也”。还有专家提到了一个新词“曼德拉效应”。2013年南非总统曼德拉逝世,然而在很多人记忆中,曼德拉在此之前就在监狱中死亡,甚至没当南非总统。与这种现象相对应的是集体记忆偏差。

对于这一事件,笔者认为至少应从两个方面来思考。首先,讨论“是人”与“斯人”,重在“求是”精神。在这里,“斯”和“是”两个字,都表示“这”的意思,字义上无甚差别,但为了经典而咬文嚼字,也是有一定意义的。按照人教社和部分专家的说法,从未出现过“斯人”,必然是网友的记忆出错了。但真这么“必然”吗?你们没出过,或你们没读过,就一定是别人记错了?其实,多年来,我国各地所用教材并非都是人教社的。比如,有媒体报道,至少在北京出版社2019年出版的义务教育教科书《语文》(九年级下册)、冀教版小学语文教材(五年级下册)和武汉大学出版社出版的《大学语文》中,都曾出过“斯人”版本。这还是近年的,再往前恐怕更多。所以,不要轻易否定别人,尤其是那么多人的记忆。所谓“求是”,不仅在于在保护传统文化上较真,也在于不迷信所谓“权威”“专家”,而是通过调查求证来辨明真相。

另一方面,集体记忆偏差确实是存在的。《岳阳楼记》中有“微斯人”,《论语》中有“斯人也而有斯疾也”,此类表述都可能影响我们的记忆,从而混搭在一起。在一些名作家的作品中,也出现过“故天将降大任于斯人也”,比如王安忆、张洁、二月河等。更不用说,如今自媒体、短视频风行,很多文案并不考究,出错是难免的。而且,随着时光流逝,很多记忆会变得不准确。比如,《爱我中华》的歌词,很多人都记成了“五十六个民族,五十六枝花”,然而正确的是“五十六个星座,五十六枝花”。甚至于,当我们戴上了岁月的“滤镜”,一些原本并不美好的东西因与青春联系在一起,却会在不自觉中变得“美好”。这显然是错误的。在这种情况下,更加要提防记忆偏差,坚持“求是”精神。

责任编辑/王学义