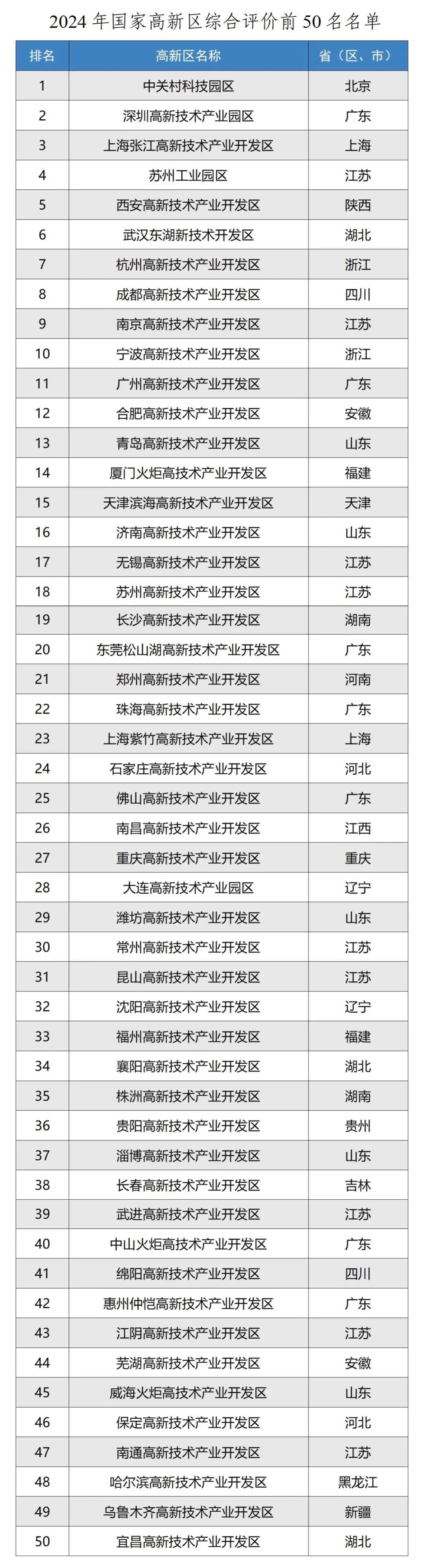

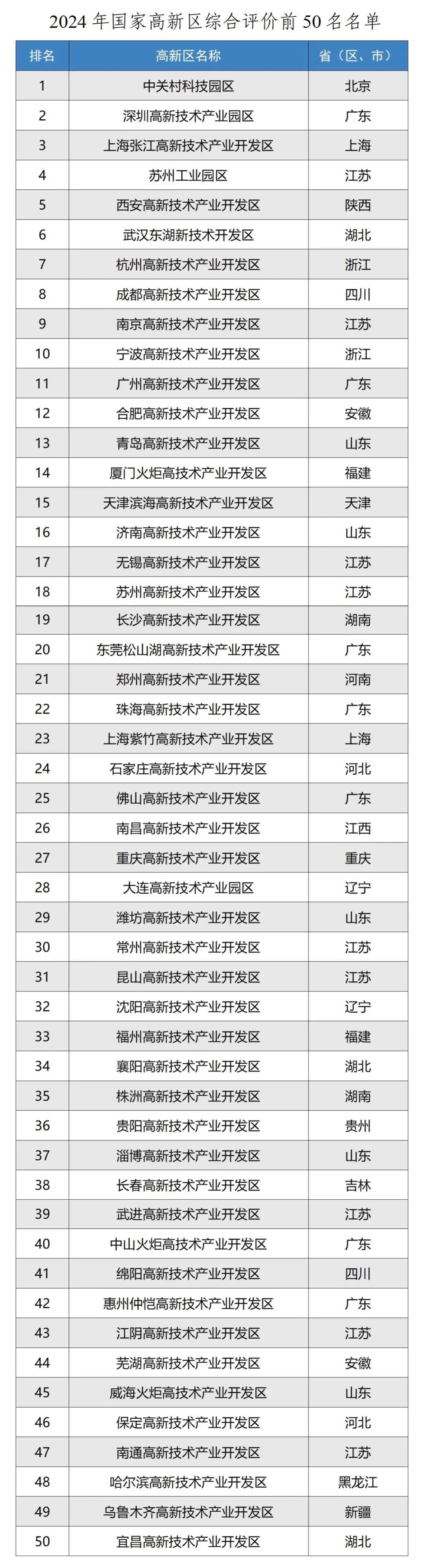

作为区域科技创新的制高点,国家高新区已经是城市科技创新的强引擎、产业高质量发展的新高地。近日,工信部完成2024年对178家国家高新区的综合评价工作,公布了综合评价前50名的高新区。其中,青岛高新区“一区多园”(以下简称“青岛高新区”)在综合评价中居全国第13位,超越济南高新区,位列山东省第一位。同时,青岛高新区范围内高技术产业营业收入、优质企业数量、工业总产值三个单项评价位列全国前20。近年来,青岛放大高新区专委会统筹协调作用,以全域“一盘棋”的方式推动高新区“一区多园”紧密配合、优势互补、协同发展。全域发展青岛国家高新区、用青岛国家高新区成就青岛,青岛高新区成为现代化产业体系建设的强劲引擎。

综合排名稳中有进

此次对全国高新区的综合评价,是这项工作从科技部移交到工信部后的首次。

从排名来看,北京中关村、深圳高新区、上海张江、苏州工业园区、西安高新区、武汉东湖、杭州高新区、成都高新区、南京高新区、宁波高新区位居前十位。山东省共有5个城市的高新区上榜全国前50。除青岛位居全国第13位外,济南高新区位居全国第16位、潍坊高新区位居全国第29位、淄博高新区位居全国第37位、威海火炬高技术产业开发区位居全国第45位。从2020年的全国第20位,到如今的第13位,青岛高新区在全国的综合排名稳步攀升。根据工信部今年9月印发的《国家高新技术产业开发区综合评价指标体系》,高质量发展综合质效、科技创新与成果转化、产业结构与竞争力、智能化绿色化发展、开放合作与国际化水平、营商环境与创新创业创造活力是六项一级指标。从单项指标来看,青岛高新区在工业总产值榜单中排名全国第18位、高技术产业营业收入榜单中排名全国第11位、优质企业数榜单中排名全国第17位;但在企业研发经费投入强度、人均技术合同成交额、营商环境等榜单中,青岛高新区未能跻身全国前20。

“一区多园”各有特色

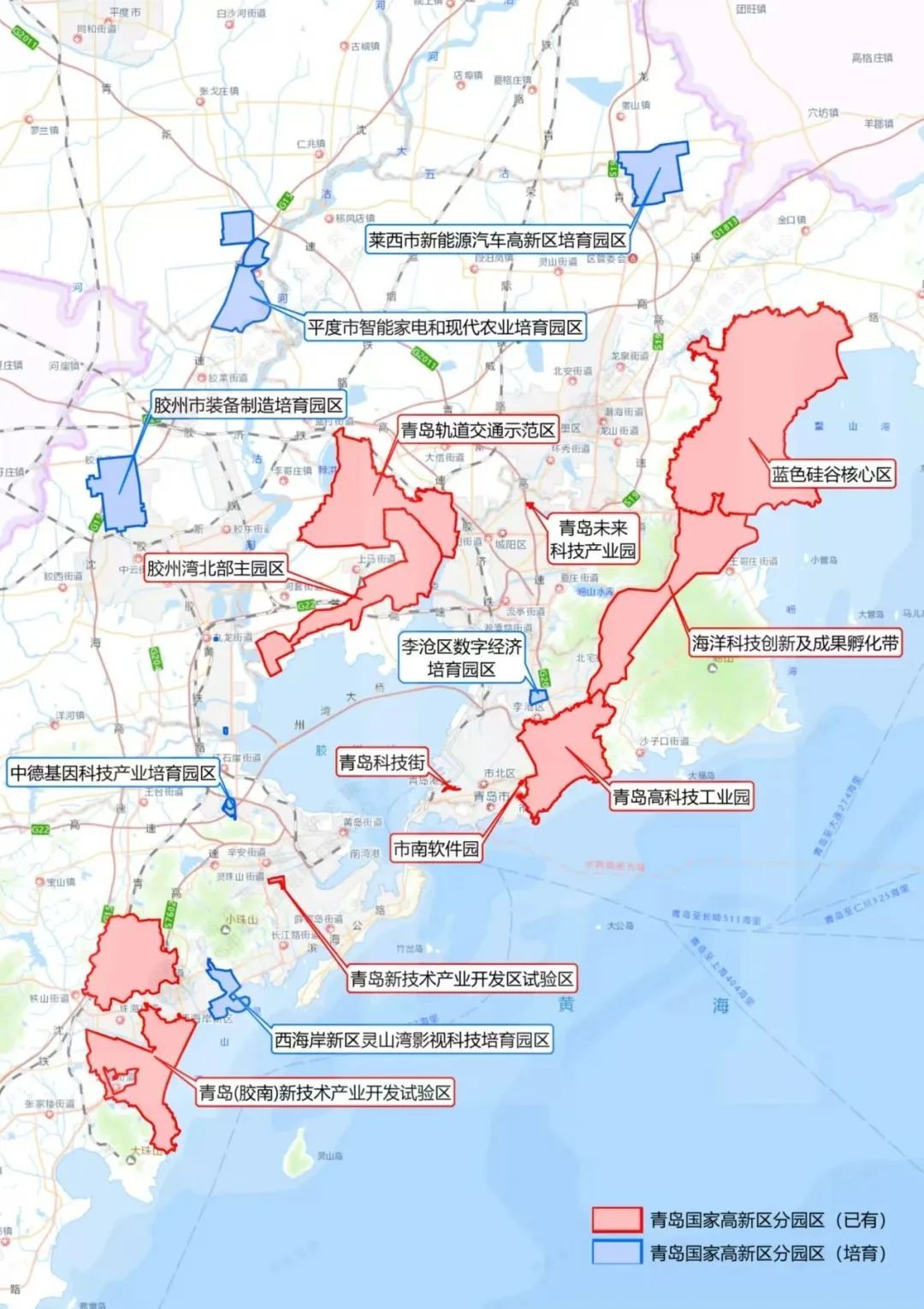

1992年,青岛成为我国首批设立国家级高新区的城市之一。彼时,青岛国家高新区以青岛高科技工业园为核心,涵盖青岛科技街、青岛新技术产业开发试验区两个区域,只有9.8平方公里的规模。

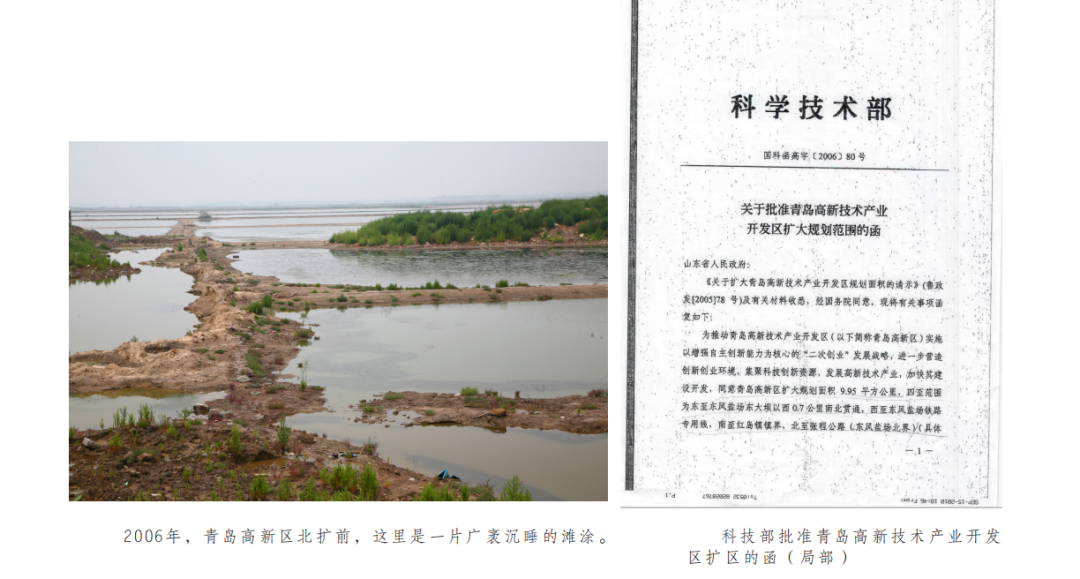

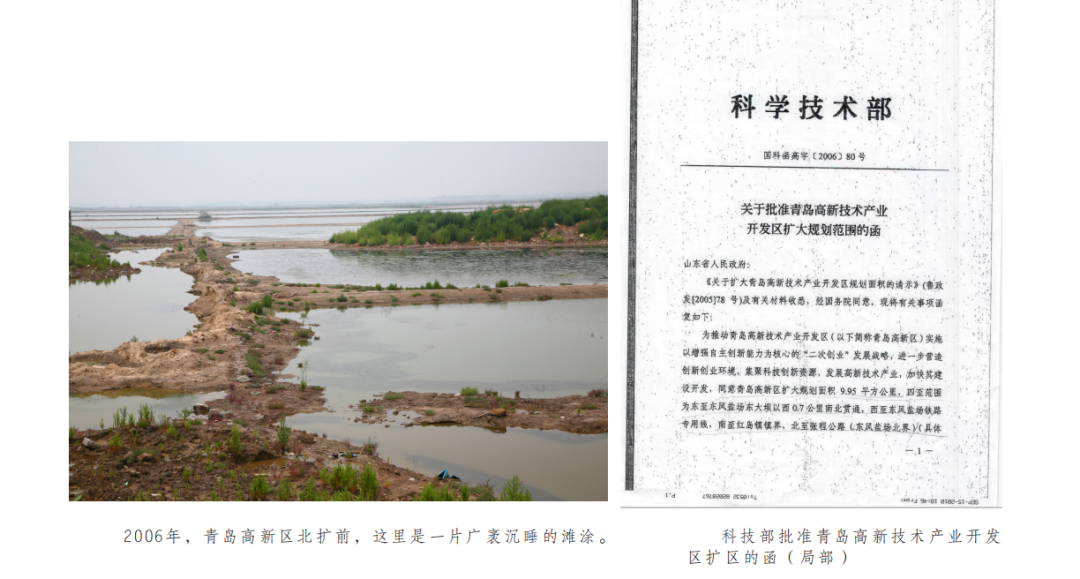

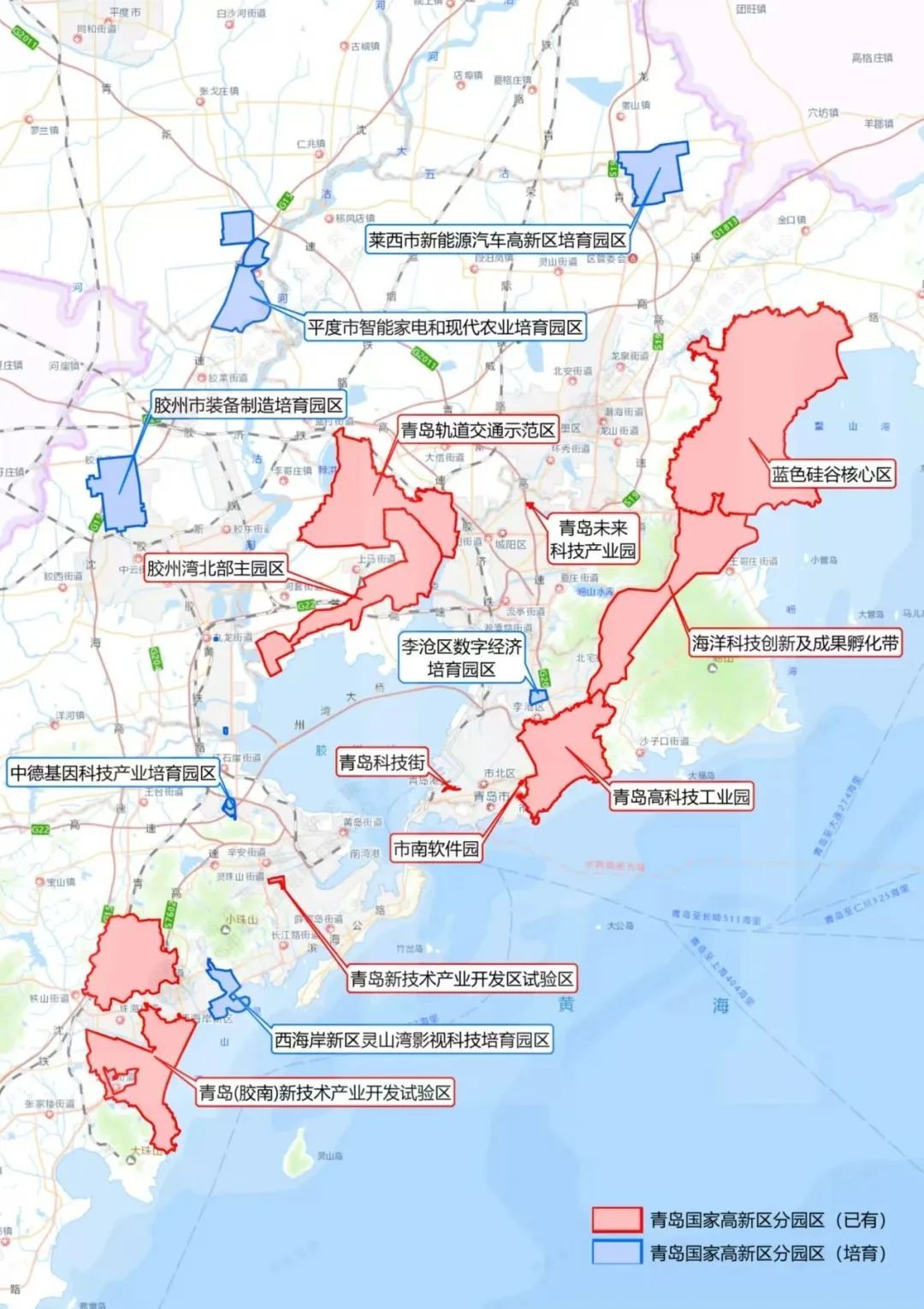

2006年,高新区胶州湾北部主园区开始建设。2022年,青岛在市级层面创新性成立“青岛市国家高新区管理专题委员会”,由分管副市长担任主任,并出台相关管理办法,同步建立了青岛国家高新区“一区多园”的协同发展机制。如今的青岛高新区,包含胶州湾北部主园区、青岛高科技工业园、青岛科技街、市南软件园、青岛轨道交通产业示范区等在内的“一区16园”,总面积达到561平方公里,在全国率先实现了高新区全域覆盖。根据不同的产业定位,不同的园区已经形成各自的产业特色:胶州湾北部主园区重点发展以生物医药及医疗器械为核心、新一代信息技术和智能制造为支撑、现代服务业为保障的“1+2+1”产业体系;青岛轨道交通产业示范区立足先进制造业,入选了国家先进制造业集群、国家首批战略性新兴产业集群等;青岛高科技工业园集聚上百家产业链企业和研究机构,在虚拟现实产业的研发实力与产业集聚度上全国领先;蓝色硅谷核心区,集结了中国第一梯队的海洋科研机构,海洋产业发展动力十足……来自市科技局的统计显示,不含培育园区,2023年度青岛高新区拥有上市企业32家,高企2426家,瞪羚企业172家。

加码推进,重回前十

用科技创新引领产业创新,青岛高新区已经成为实施区域创新驱动发展战略的重要载体、建设创新型产业体系的重要支撑。

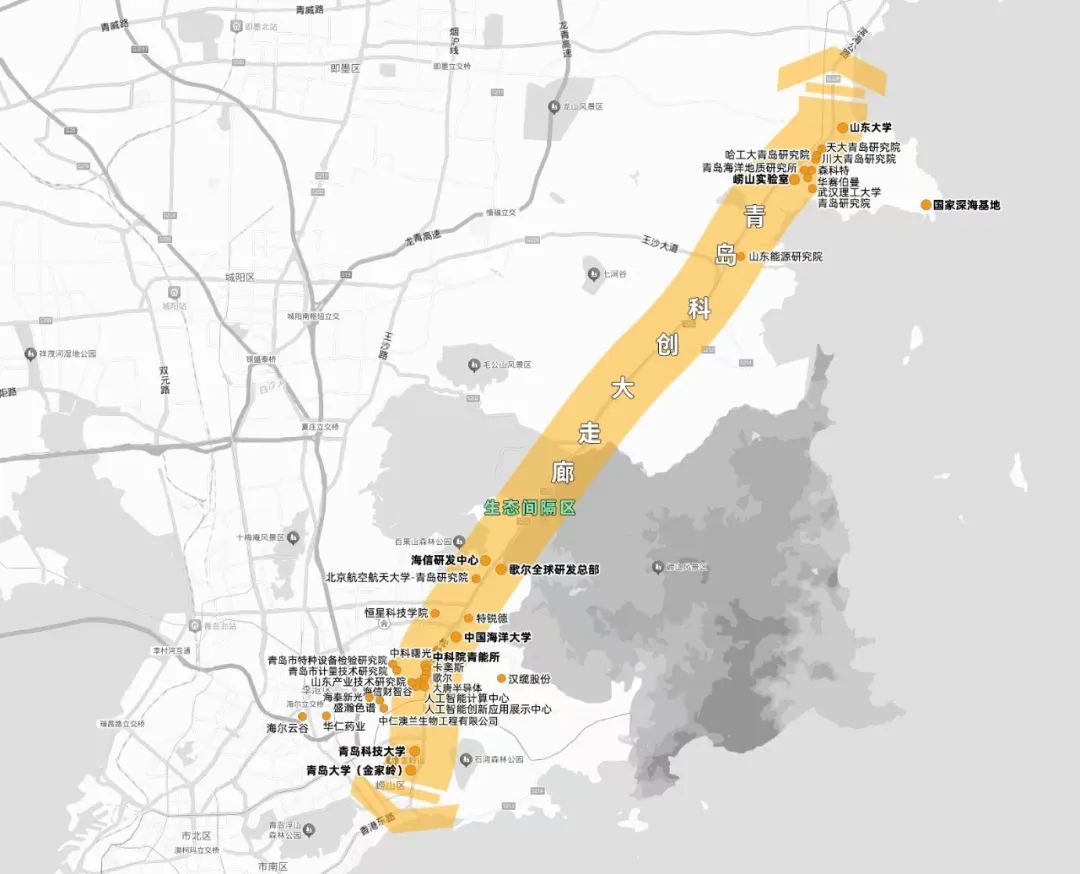

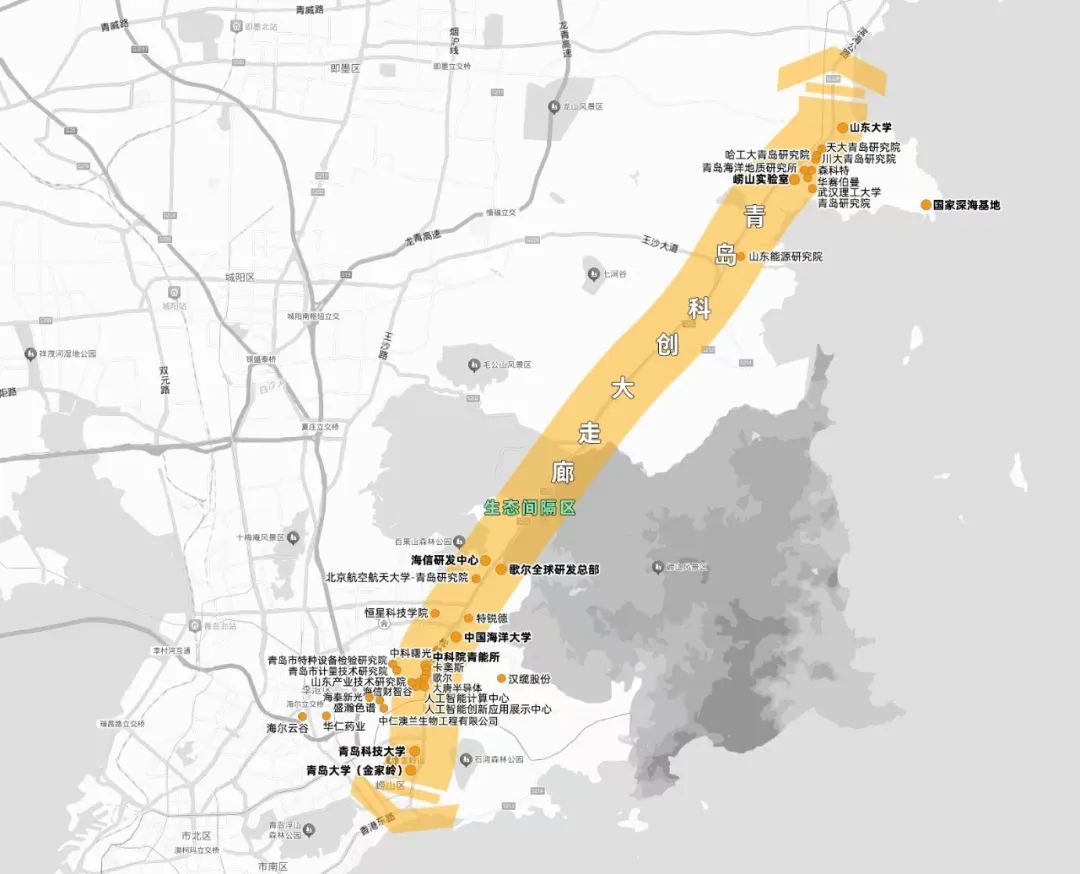

这背后,是青岛在体制机制、政策支撑等方面协同发力——在高新区“一区多园”内推进“揭榜挂帅”随发随评奖补政策,鼓励、支持园区内企业与高校院所开展技术需求对接;落实园区培育计划,支持园区龙头企业开展关键核心技术攻关、打造产业重大创新平台;探索建立园区会商机制,鼓励各园区围绕产业发展、企业培育、创新创业等方面提出重大政策需求,探索叠加市、区两级政策精准施策。但从本次的综合评价,我们也能看到国家高新区的竞争,激烈程度也在不断加剧。武汉高新区以光电产业为引领,“中国光谷”去年GDP总量达到2715亿元,高企总数突破5700家;苏州高新区是江苏省唯一重点支持医疗器械产业发展的地区,已集聚医疗器械及生物医药企业上千家。与头部高新区相比,青岛现代化产业的规模还不够大,高能级引领性科技产业的链条还不够完善。青岛应以更高的站位、更开阔的眼界,把青岛国家高新区“一区多园”打造成创新、人才、产业、开放、改革的高地,为青岛科技创新与产业创新融合共生锻造“主引擎”。当前,青岛正在筹划建设覆盖蓝谷、李沧区、崂山区的科创大走廊,通过“串珠成链、联合融通”,将其纳入高新区“一区多园”的发展范畴,让青岛高新区进一步隆起科技创新与产业创新融合发展的高地。