“谁不知道腊月二十三是小年,可我对象非说是二十四”“为了哪天过小年,北方人和南方人吵起来了”……

最近,#为什么南北小年不是同一天#冲上热搜。有细心的网友发现,不仅有“北小年”(腊月二十三)和“南小年”(腊月二十四)之分,也有地方是腊月二十九、正月初七或正月十五等时间过小年,还有的甚至是在夏天过……“那年兽从北到南,还不得马不停蹄地跑”?

甜蜜的小年来了 赵健鹏 摄

你老家是哪天过小年?又有哪些风俗习惯?

一

小年是我国的传统节日,也称“祭灶节”“灶神节”等,历史悠久。在不同时期、不同地域,祭灶风俗各异,其中,最显著的差别就是过节时间。

早在周代,祭灶就有了比较规范的程序。祭祀房、路、井、门、灶,并称“五祀”。祭拜时间是“春祀户,夏祀灶,六月祀中溜,秋祀门,冬祭井”。《礼记·月令》记载,“孟夏之月……其祀灶”。西汉时,董仲舒说,“夏求雨,令县邑以水日,家人祀灶”。可见,从周到西汉,祭灶都在初夏。如今,时移世易,仅有部分少数民族在夏天过小年。

“腊月二十四之说”由来已久。东汉以后,祭灶改到腊月,并在很多地方延续至今。宋代《东京梦华录》说,南北各地都在腊月二十四祭灶。南宋诗人范成大还写了《祭灶词》,“古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。云车风马小留连,家有杯盘丰典祀”。明代《嘉兴县志》称,“二十四日为小年夜”。

电视剧中的雍正皇帝

“小年分南北”与雍正有关。相传,清代皇室腊月二十三要祭天,腊月二十四又要祭灶,程序多,开支大。素来“勤俭”的雍正帝,干脆在祭天时把灶神一起祭了。《清史稿》记载,“惟十二月二十三日,宫中祀灶以为常”。于是,众多官员纷纷跟进,后来,北方大部分地区也都改在腊月二十三过小年。

南方大部分地区依旧遵循腊月二十四祭灶的旧例。部分在水上讨生活的船家,则将小年定在腊月二十五。这就是俗话说的“官三民四船五”。

其实,小年“南北之争”只是笼统说法。在北方,也有一些地区在腊月二十四过小年,如山东枣庄的部分地区。寿光部分地区还在腊月二十九过小年,取“底处新”之意,这与江浙沪部分地区类似。

还有的地方是正月十五过小年。比如,明代朱棣篡位后,南京百姓在永乐元年正月十五举行灯会,怀念建文帝朱允炆,场面如同过年。从此,南京的元宵节就成了小年。

过小年的“时差”里,是我国的幅员辽阔。无论在哪天过小年,人们对美好生活的期待都是一样的。

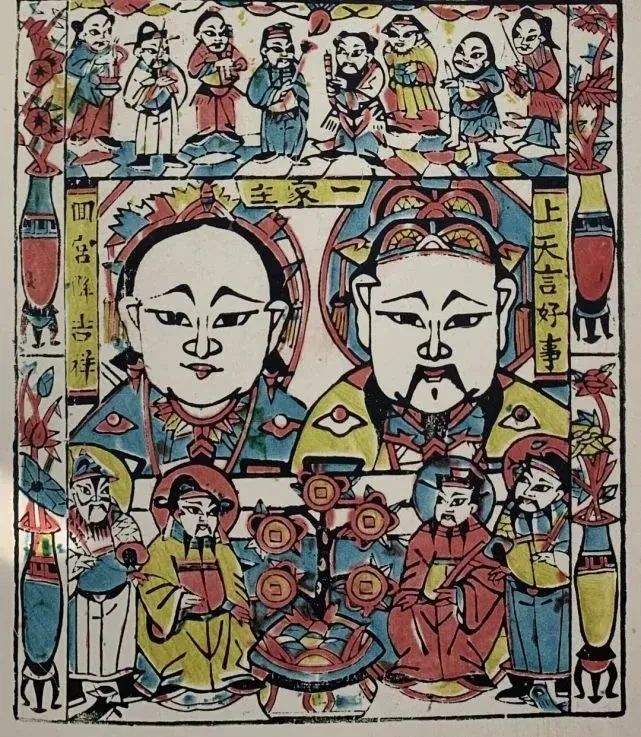

年画中的灶神

二

祭灶是小年最重要的习俗,灶神堪称这一天的“主角”。根据传说,灶神不仅主管人间伙食,还记录一家人的功过,然后报告玉帝。每到小年,人们都要“辞灶”,送灶神上天“汇报工作”。

关于灶神原型是谁,历来说法不一。有的说是炎帝或祝融;有的说是一个名叫张单的负心汉,因悔恨交加钻进灶台,而被封神;也有的说灶神是女的,叫“陈氏老母”;还有的说是一对夫妻……众说纷纭下,各地年画里的灶神形象也大相径庭。

在古籍中,《论语》就提到了灶神。郑玄说,“(灶神)居人间,司察小过,作谴告者也”。《搜神记》说,一个叫阴子方的人杀了家里的黄羊,祭祀灶神,从而交上好运。后来,祭祀灶神的人越来越多。

祭灶求福,各有所“糖”。从南到北,人们都在“糖”上做足文章。一是希望灶王爷吃了糖,说话甜一点,或者希望黏黏的糖,能粘住他的嘴,让他说不出话。不过,南北方的“路数”并不一样。

胶州的罗家村糖瓜已有百年历史

北方豪爽,直接上糖。糖成了主角,有糖瓜、关东糖、酥糖等。山东是产糖大省,青岛胶州的罗家村糖瓜已有百年历史。青岛高粱饴香甜可口,想来灶王爷也会喜欢。

南方细腻,甜食铺底。糖只是配角,更多出现的是各类甜食。各地都有“特色节目”,比如,上海有赤豆糯米饭;杭州有糖豆粥;岭南有福桔、甘蔗、荸荠等。

开心过节,竞相玩“花”。当然,祭灶所表达的是一种朴素愿望,无论给灶王爷准备的食物多丰盛,最终真正吃到嘴里的,还是人们自己。所以,小年也是一个美食节,各地的人们纷纷犒劳自己。

北方大部分地区吃饺子,皮薄馅大,荤素随意,“饺子就酒,越吃越有”。在陕西,人们烙一种五香味的小圆米饼;在山西东南地区,流行吃炒玉米;在河南,家家要做火烧吃。

南方大部分地区吃汤圆、团子、年糕,寓意“团圆”“年高”。在浙江湖州,人们吃南瓜糯米饭;在广东海丰,盛行吃用肉丁、虾米、芹菜做馅的“菜粿”;在安徽等地,糍粑深受欢迎……

《舌尖上的中国2》中制作水磨年糕

大江南北走一遭,看到的是物阜民丰,感受到的是喜气洋洋,人人脸上都笑开了花。

三

小年是春节的序幕。无论在南方还是北方,都如冯骥才所说,“小年之后,不知不觉改用起农历来了。尤其是从腊月二十三到正月十五,好似回到了两千多年前司马迁的《太初历》”。

仪式感,过年的基因醒来。过小年,传统习俗在血脉中复苏。老舍说,“腊月二十三过小年,差不多就是春节的‘彩排’”。莫言详细描写过山东的辞灶,“辞灶是有仪式的,那就是在饺子出锅时,先盛出两碗供在灶台上,然后烧半刀黄表纸,把那张灶马也一起焚烧。焚烧完毕,将饺子汤淋一点在纸灰上”,“祭完了灶,就把那张从灶马上裁下来的灶马头儿贴到炕头上,所谓灶马头,其实就是一张农历的年历表”。

在青岛,人们一般在晚上辞灶。按照民间风俗,吃过糖瓜后,全家人是不便多说话的,尤其是那些不好的话。正所谓“言好事、保平安”,在春节那天,长辈们也会反复强调这一点。

大集上福字热销 赵健鹏 摄

关于南方的祭灶,鲁迅说,“只鸡胶牙糖,典衣供瓣香”。汪曾祺说,要用酒糟涂抹灶门,让灶王爷“醉末咕咚的,他还能打小报告么”?在苏州,人们还扎纸马、纸轿,让灶王爷舒舒服服上天……

节奏感,忙年的步子迈开。从小年开始,过年的鼓点密了起来。就像民谣《过年歌》中唱的,“二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子;二十五,磨豆腐;二十六,炖猪肉;二十七,杀年鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿;大年初一满街走”。

这张春节“日程表”,南方和北方大同小异。主要跟日常生活习惯有关,比如,北方做面食,而南方磨年糕、打糍粑……面香、米香交织,欢快的节奏里,是满满的乡愁与浓浓的童年回忆。

即墨古城中的年味越来越浓

当然,随着时代发展,人们忙年的方式已与过去明显不同。但无论怎样变化,中国人对阖家团圆的希冀守望没有变。

“浓浓年味起,人间小团圆”。小年已至,大年不远,无论身处大江南北,都愿你平安顺遂,万事胜意。

作者:学义 双贤 旭东

欢迎扫码关注“青岛宣传”微信公众号

责任编辑:孙源熙