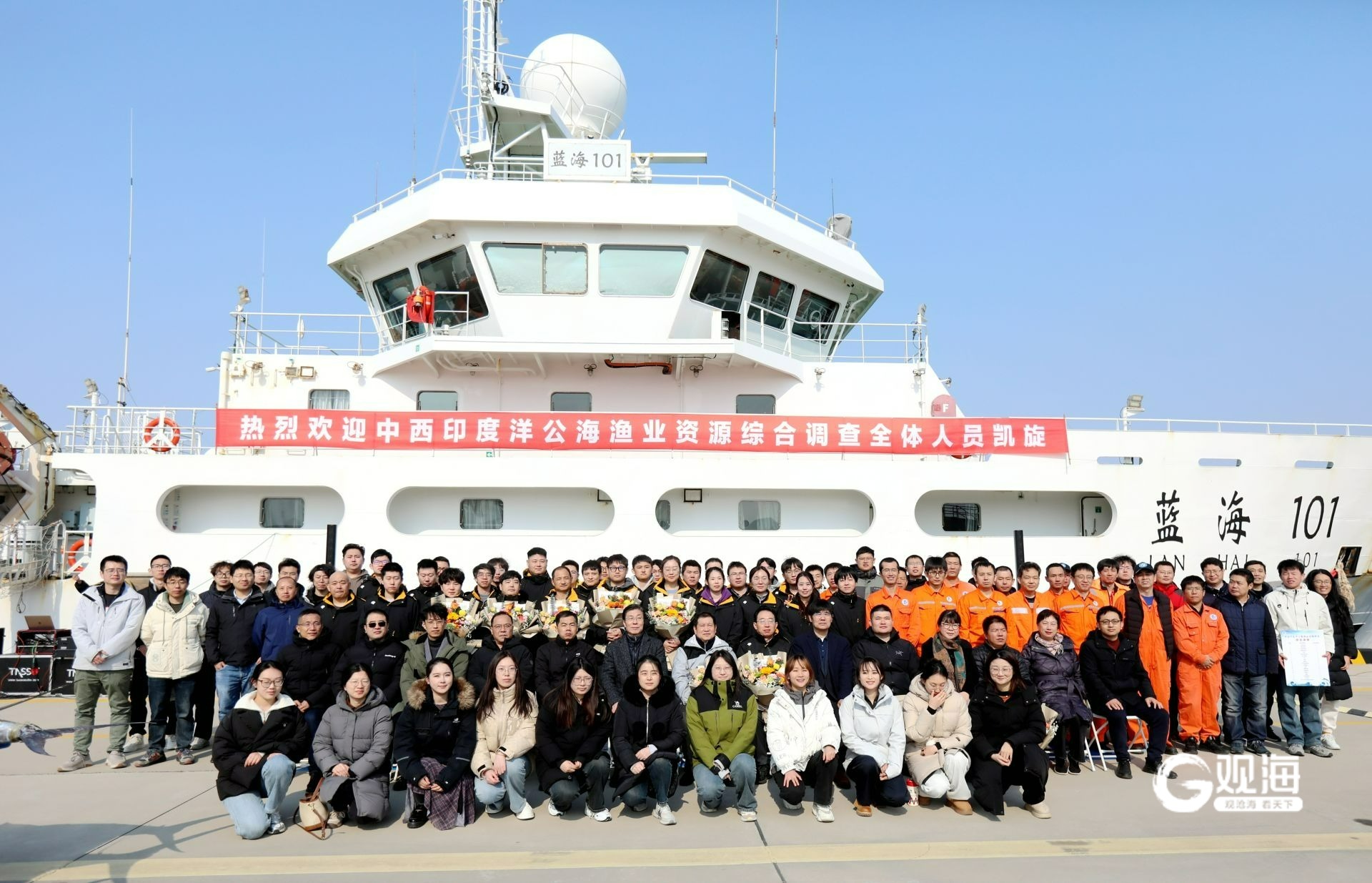

青岛日报社/观海新闻2月18日讯 今天,中国水产科学研究院黄海水产研究所(简称“黄海所”)“蓝海101”号渔业科学调查船完成中西印度洋公海渔业资源综合科学调查任务,返回国家深海基地管理中心码头。

这是“蓝海101”号继2024年完成我国首次中西印度洋渔业资源综合科学调查后,再次圆满完成中西印度洋公海渔业资源综合科学调查任务,获取了大量宝贵的海洋生物资源与渔场环境样品数据,进一步掌握了中西印度洋渔业资源结构与分布特征,将为印度洋公海渔业资源的可持续利用和我国参与国际渔业治理提供支撑。

一米多长的条纹四鳍旗鱼,二百多斤重的大眼金枪鱼,仅几十厘米的凹尾长鳍乌鲂……在当日举行的返航仪式上,集中展示了本航次采集的19种代表性大洋渔业生物样品,并进行了样品交接,率先移交国家海洋渔业生物种质库保藏。

国家海洋渔业生物种质资源库是我国目前建成的设施最先进、规模最大的渔业种质资源库。为推进资源库建设,黄海所加强体制机制创新,利用重大科研项目收集保藏渔业生物种质资源。2024年,“蓝海101”号完成首次中西印度洋渔业资源综合科学调查,该航次为资源库提供了大洋渔业生物样品29种、150余尾。

据本航次首席科学家、黄海所副研究员吴强介绍,本航次共采集到渔业生物220余种,将为资源库提供大洋渔业生物样品171种、1500余尾。后续,资源库将组织研究人员从细胞、基因、微生物、标本等方面进行样品保存、共享和利用,实现样品价值的最大化。

渔业资源是人类优质蛋白可持续供给的重要来源。积极开展大洋公海渔业资源科学评估调查,对大洋渔业资源研究、指导远洋渔业生产、支撑国际渔业管理、促进海洋生物资源可持续利用等都具有重要的意义。

“今年是中国远洋渔业发展40周年。新的历史方位要求我们更加积极有为地加强科技投入、参与全球海洋生物资源科学利用与国际管理。‘蓝海101’号远赴印度洋执行科学调查任务,正是这一历史使命的体现。”黄海所党委书记赵宪勇说。(青岛日报/观海新闻记者 李勋祥/文 韩星/图)

责任编辑:孙源熙