2021年底,青岛市规上工业企业4360家,其中有59%的企业未建立任何形式的研发机构。到2024年底,这一比例减少至7%。也就是说,有93%的规上工业企业设置了研发机构。中小企业本应是创新的“沃土”,但2021年青岛的一份调研报告显示,大多数制造业领域的中小企业对于创新的接受度不高,将这些企业的状况进行总结,无外乎“三不”问题——处于产业链价值底端的、以“来料加工”生产方式为主的企业,过度依赖传统模式与路径,小富即安、无心改变,“不想”创新;面对创新的高成本、长周期、高风险和低成功率,部分企业优先选择“求自保、求活命”,拒绝承担风险,“不敢”创新;有些企业虽然有通过创新提升竞争力的想法,但受制于人才、技术、设备等创新要素的缺失,想法始终无法落地、裹足不前,“不会”创新。这些问题不是青岛独有,在全国范围内也是制约中小企业创新发展的老问题。解决老问题要用新思路。从某种程度上说,企业创新能力就是企业整合创新资源的能力。单个中小企业既然囿于研发资金不足、基础配套能力不足、研发人才资源匮乏等因素,那能不能通过线上平台的方式,在“云上”帮助中小企业建立研发中心,解决它们创新能力不足的问题?所谓云端研发,即通过大数据、工业互联网等方式建立线上平台,集聚各类创新要素,引导暂不能建立线下研发中心的企业,在线上高效精准对接使用外部创新资源,通过研发“外挂”解决中小企业研发条件不足、研发能力不强等问题。

新模式下,企业上线发布需求、获取创新资源,专家上线发布成果、面向企业“接单”,技术经纪人则为“对口”项目提供全流程服务,提高对接成功率,多劳多得。

企业创新思维的改变,并不是建好一个平台,出台一个政策就能改变的。这个转变,一方面有赖于平台的服务团队在线下的大量走访——服务团队实地走访企业5400余家次,带领专家入企把脉1800场次;另一方面,则是让企业感受到了创新带来的实在利益。

青岛福昌食品科技有限公司通过云端研发中心,对接了高校资源,优化了面食保鲜方法。

“我们手工编制咖啡杯垫、餐垫,谈什么搞创新。”刚听说平台的时候,公司总经理刘旭并不感兴趣,后来抱着走个形式的想法,同意平台服务人员把专家带到了生产车间。专家盯着生产线,提出机械手代替人手的生产线改进思路。这一建议精准命中了企业痛点,刘旭开被说动了。经过与专家的共同合作,4个机械手和3条全自动流水线迅速到位,一共花费20多万元。“这笔费用我们一个订单就赚回来了。以前一条生产线要20多个人,现在只用5个人,人工成本大大降低。”刘旭开说。“虽然产品在云上,但服务一定要在泥里,要深入企业去主动挖需求,通过专业引导,去主动帮助企业创新。唯有如此,平台才能活起来。”对于云端研发的运营模式,平台服务机构的负责人霍胜军有着一套独特的见解。从“关起门来”赚钱,到主动“破圈”链接外部资源,不少企业借助云端研发与行业专家实现了共赢。而从“点上”服务到“面上”赋能,云端研发平台的“集采研发”模式进一步增强了企业的接受度。

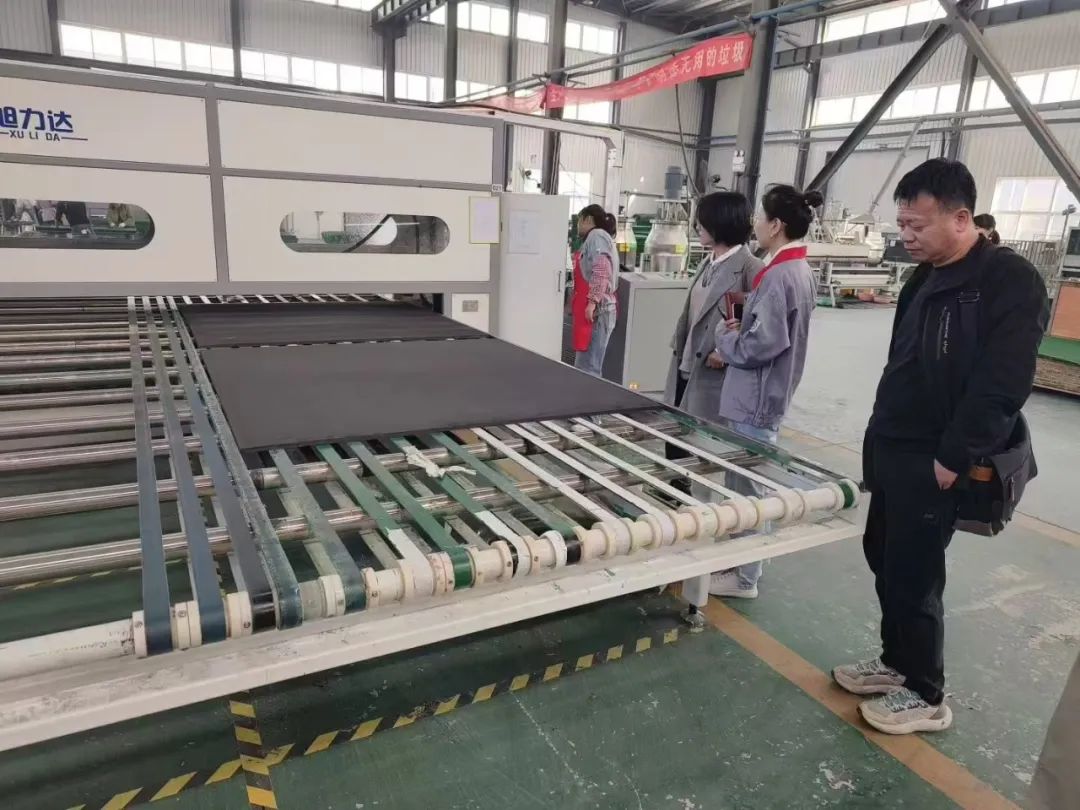

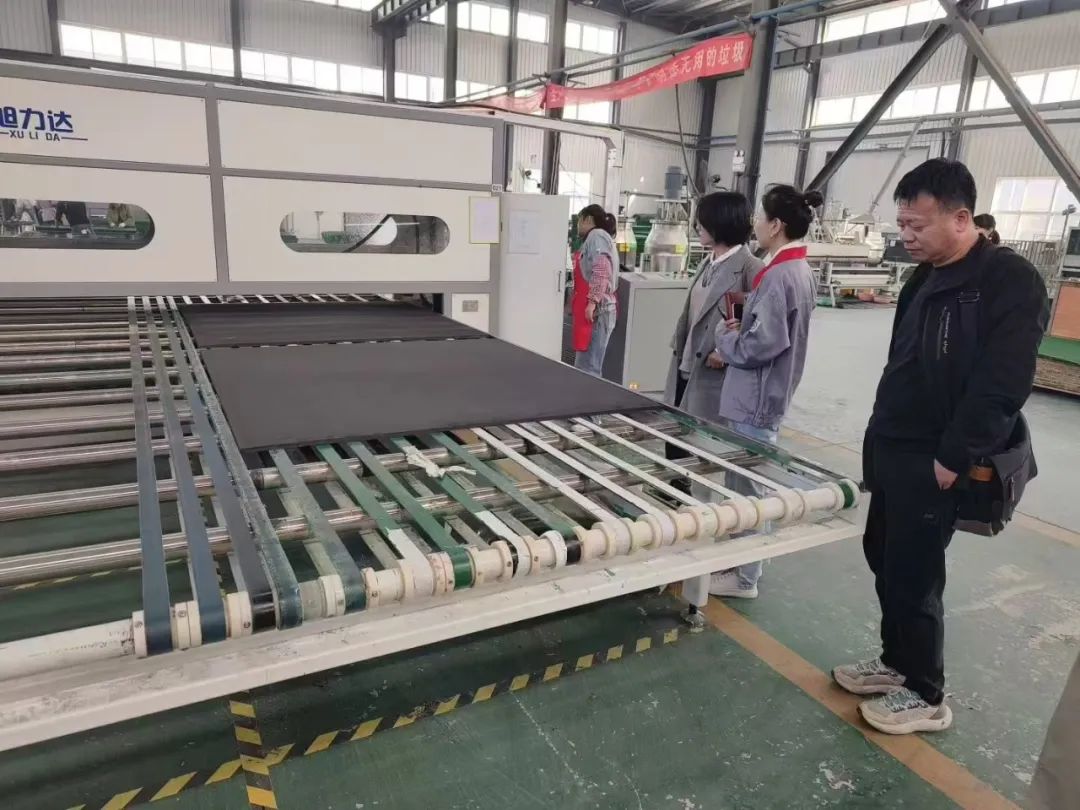

在云端研发平台的赋能下,青岛晨龙翔包装有限公司更新了自动化产线。

青岛金达发制品有限公司深耕假发制造领域30多年,但真发上色色彩不均的“行业痛点”一直困扰着他们。抱着试试看的心态,企业将这项需求发布“上云”,很快就对接到青岛大学苗大刚教授团队的技术。平台通过调研发现,青岛30多家发制品企业都有这一需求,它们也都愿意使用新的染色技术。在众多企业参与下,这一技术的研发成本被“摊薄”,研发合作迅速达成并落地。一组数据可以看出青岛中小企业创新思维的改变:青岛前期以补贴的形式吸引企业“上云”,补贴政策到期结束后,仍有93%的“上云”企业频繁登录平台搜索创新资源、68%的企业持续发布创新需求。在青岛市科技局局长李天传看来,这一数据表明,云端研发平台“重塑”了众多中小企业的创新认知与创新思维,正让他们从“被动创新”转为“主动创新”。企业“上云”发布需求、专家“上云”提供成果,“共享”研发中心,让企业广泛对接创新资源,推动成果与产业“双向奔赴”。上线三年间,青岛云端研发平台已吸引8550家企业注册,其中规上工业企业3953家,实现产学研对接4000多场次,775“对”企业和研发机构达成合作。比如青岛农业大学孙庆杰与福昌食品攻关了馒头保鲜难题,中国海洋大学侯虎和行健海洋就“海洋生物资源高附加值利用”项目达成合作,青岛理工大学罗思义与绿生能源围绕“海淤泥固废回收利用”项目合作,青岛能源所章志斌和雷悦新能源联合攻关新型储能技术……

青岛高校专家团队前往青岛优森纤维科技有限公司开展现场对接服务。

在平台建设运营的三年多,青岛也在不断摸索,利用大数据等技术实现“需求发布及时、数据对接精准、资源匹配高效、运营成本可控”。面向专家库,平台按照高校院所、优势专业、重点专家这套由宏观到微观的梳理方式,对专家们擅长的领域进行梳理和展示,方便企业快速找到适配资源。针对科技成果,平台设置应用领域、应用产品、技术类别、所在工序四个维度,打造转化落地可行性、市场预估容量、产业接受度、产业化价值、先进程度五大标准,提高与企业需求的匹配度。平台还给专家资源与技术成果都打上了“标签”。前不久,青岛泰信冷链有限公司发布了一条“寻透明玻璃冰箱门不起雾、低能耗技术方案”的需求,系统立即提取了玻璃、防雾、涂层材料3个关键词,自动匹配到23项新技术。其中,中国科学院兰州化学物理研究所研究员张俊平的技术成果匹配度达到99.11分。很快,云端研发运营人员便为他们安排了一场线上对接会,随着交流的深入,双方就合作达成了共识,很快进入到送样实验阶段。眼下,平台正联合山东大学等高校院所,开展成果转化垂域大模型相关技术攻关,借力AI对多模态信息进行分析,挖掘、优化企业创新需求,将企业语言与技术语言同步,提高匹配精准度。霍胜军表示,大模型投入使用之后,需求在平台上获得响应的时间有望缩短到秒级。