视频制作:青岛日报社/观海新闻记者 陈通 江楠

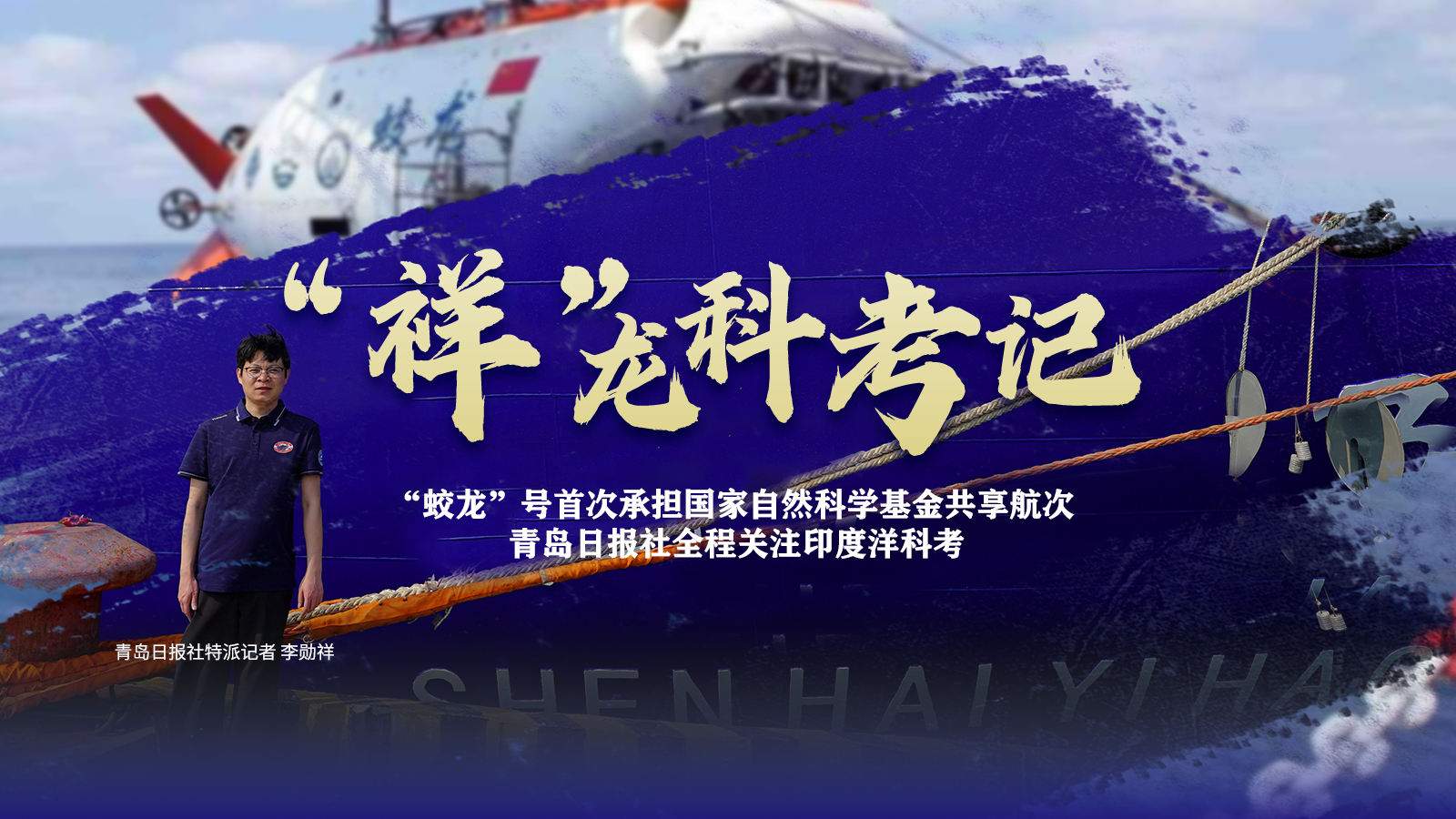

3月27日,国家深海基地管理中心“深海一号”科考船携“蛟龙”号载人潜水器从海南三亚南山港码头出发,赴印度洋公海海域开展为期约30天的海上调查。这是我国第一台自主研制的载人潜水器“蛟龙”号完成2025年技术升级后的首个科考航次,也是“蛟龙”号首次承担国家自然科学基金共享航次。

作为随船记者,我既兴奋又感到责任重大,不时想着怎么做好本航次新闻报道工作。上船前,读到塞缪尔·约翰逊在《漫步者》中说,“制造业的生产过程总会使人感到愉悦,因为它能让你见证一个再普通不过的东西,是如何通过无数人不间断的辛勤劳作,逐渐转变成一件工业产品的。”这让我立刻想到“蛟龙”号。没错,“蛟龙”号无非就是由铁、铜等基础材料组成,然而当这些很普通的材料被用来建造成载人潜水器后,就可以帮助人类突破深潜极限,不断探秘深海未至之境,实现“可下五洋捉鳖”之梦。我同时深深地意识到,“蛟龙”号的故事,从打算建造它的那一刻就开始了,注定要载入史册,而它的故事还在继续,一批批人正在不断编织其长度和厚度。想到自己已经成为“蛟龙”号的一线记录者之一,压力就隐隐袭来。

3月26日下午,本航次科考队员们在三亚南山港码头陆续登上“深海一号”船,并将快递到码头的仪器设备、补给物资运到船上,进行出发前的最后准备工作。晚上,我跟本航次领队、国家深海基地管理中心研究员孙永福商议说,打算在日常报道的同时,同步写“蛟龙”号小故事,请船队员讲述跟“蛟龙”号及其母船“深海一号”的因缘、趣事、深刻事。孙老师立刻回复:“随龙起舞。”我想,这真是一个好题目。

就在大家上船的前一天(25日),“深海一号”携“蛟龙”号刚刚完成2025年技术升级后的首次装备试验任务。这次海试充分验证了“蛟龙”号迭代升级和关键部件国产化替代后的可靠性与安全性,主要是对7000米级高能量密度油浸锂电池组换装、国产直驱型低噪直流推进器、大深度海水液压浮力调节系统研制和应急液压系统接口扩展等4大项8小项技术性能指标进行了3000米级海试验证,标志着“蛟龙”号载人潜水器节能减耗、重要零部件国产化替代取得重要进展。这次海试还刷新了“蛟龙”号下潜频次新记录,在10天作业窗口期内共实施14个潜次,并创纪录完成4次“一天两潜”,连续9次实现“一拖二”作业,即一名潜航员带两名科学家下潜作业。可以说,技术升级后的“蛟龙”号总体下潜能力大幅提升,为实施后续高强度运行提供了有力保障。

海试一结束,“深海一号”携“蛟龙”号旋即紧锣密鼓地投入到正式科考航次中。本航次是“蛟龙”号完成2025年技术升级后的首个科考航次,也是“蛟龙”号首次承担国家自然科学基金共享航次。本航次要去干什么?有什么意义?

本航次首席科学家栾锡武介绍,本航次历时约30 天,赴印度洋公海海域进行科学考察。调查区域位于太平洋板块、印度洋板块和亚洲板块的交汇区,地质历史非常复杂,现今构造异常活跃,是全球大地震高发的区域,同时也是全球公认的生物多样性区域。非常遗憾的是,国内外科学家对该区域的调查认知非常少。本航次将锁定印度洋板块上的一个海底高原进行深潜调查。目前印度洋板块正背驮着这座巨大的海底高原向北、向亚洲板块之下俯冲。对该区域进行深入调查,可以了解大洋板块上如此巨大的海底高原的成因,海底高原向海沟的俯冲会引发什么级别的地震,板块交汇处海底高原的生物多样性,海底高原的碳循环在全球气候变化中所起的作用等。通过我们国家“蛟龙”号下潜,希望能填补调查空白,并在科学上取得重大突破,为人类的减灾防灾、生物多样性保护等做出贡献。

孙永福说,本航次是“蛟龙”号首次承担国家自然科学基金共享航次,吸引了国内16家单位参航。国家自然科学基金共享航次的设立是为了发挥利用好我们国家先进的科考船和潜水器等装备,为从事海洋领域的科学家提供一个科考平台。本次“蛟龙”号承担国家自然科学基金共享航次,意味着“蛟龙”号在更广范围内开放,未来将有更多的科学家搭载“蛟龙”号下潜,近距离精细观测深海海底世界,共享科学数据样品,提高对深海的认识,产出更多的科研成果,提升我国深海科学研究能力水平。

经过物资补给、航前安全检查等工作,27日下午,“深海一号”携“蛟龙”号正式出发。“一路顺风!再创佳绩!”科考船启航时,三亚南山港码头上传来一阵阵领导和同事们的欢送声。“谢谢!再见!”船队员们聚拢在在前甲板上,一边挥舞着“蛟龙号载人深潜共享航次”旗帜,一边回应。船慢慢驶离港口,大家还没有离开。“回去吧!回去吧!”船队员们向着码头挥手道别。

“蛟龙深潜,逐梦深蓝!蛟龙深潜,逐梦深蓝!”在前甲板上,科考队员们一起喊着口号合影留念。新的航程开始了,每个人都心潮澎湃。

责任编辑:王逸群