青岛日报社/观海新闻4月2日讯 在很多人的认知里,孤独症和多动症,一个表现为安静,一个表现为吵闹,是水火不相容的两种疾病。然而,近年来,青岛市精神卫生中心在临床诊断中发现,部分患儿同时面临孤独症谱系障碍(ASD)与注意缺陷多动障碍(ADHD)的双重困境。4月2日是第十八个世界孤独症日,今年的宣传主题是“落实关爱行动,推动孤独症群体全面发展”。青岛市精神卫生中心儿少康复科关注遭遇“双重障碍”的“星星的孩子”。

3岁的豆豆(化名)是高功能孤独症谱系障碍合并注意缺陷多动障碍的孩子。他语言能力较好,聪明可爱,但社交互动和行为控制存在问题。在幼儿园,他对老师指令不理不睬,面对喜欢的朋友会用大喊大叫来表达。经过青岛市精神卫生中心专家诊断,豆豆患有孤独症谱系障碍(ASD)合并注意缺陷多动障碍(ADHD)。

医生介绍,此类患者不仅存在社交互动困难、重复刻板行为等孤独症核心特征,还伴随多动症典型的注意力分散、过度活跃与冲动控制障碍。值得关注的是,两种障碍的交织会催生特殊表现,例如重复转圈与坐立不安并存、社交意图因冲动行为中断、对单一事物沉迷却无法专注延伸活动等。此外,情绪剧烈波动、感官敏感异常及执行功能缺陷更为突出。

“‘双重障碍’的复杂性,要求干预方案需突破单一模式,实现精准化整合支持。”医生介绍,儿少康复科目前采用感统治疗、认知知觉功能训练、沙盘治疗、游戏治疗为双重障碍的孩子提供康复支持,期待以此助力神经多样性儿童青少年的成长。

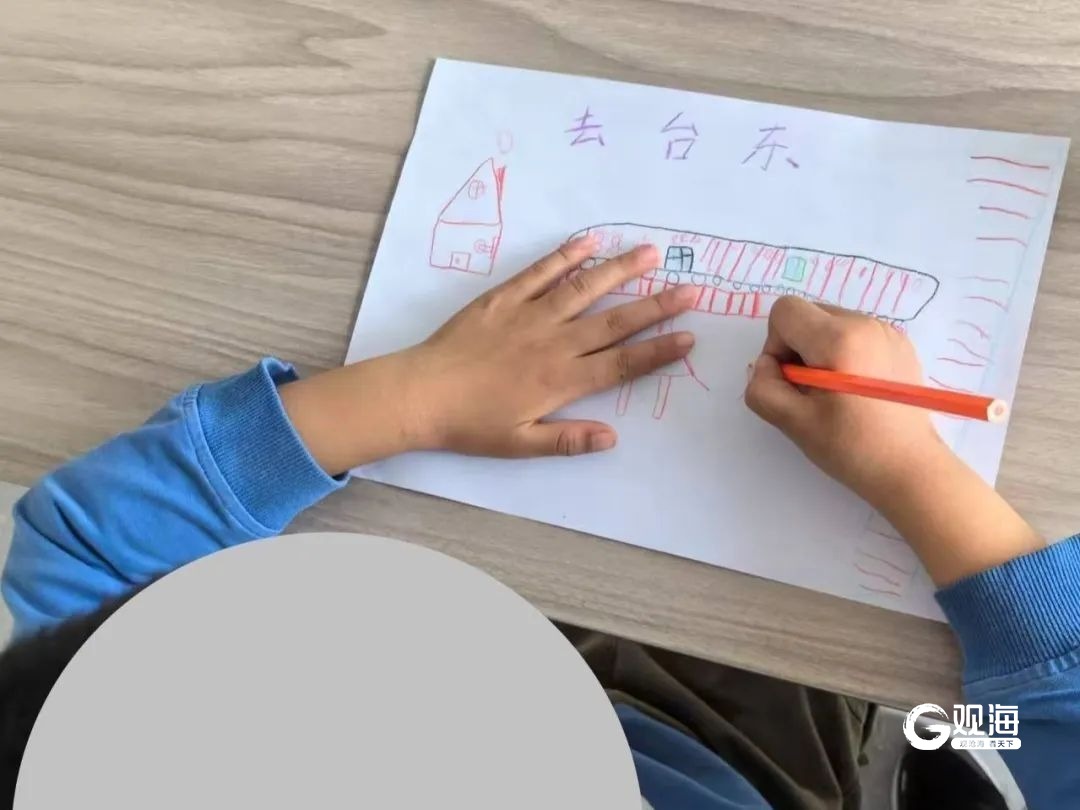

针对豆豆的情况,治疗团队开展感统治疗、认知训练以及游戏治疗。感统训练通过蹦床跳跃、爬行训练等,增强他的身体协调性与自我控制;认知训练侧重提升社交认知和情绪管理,教他理解他人表情、情绪,控制自己的情绪和行为。治疗师通过共同游戏引导患儿关注同一对象(如拼图、积木),增强分享行为。设计要求轮流等待的结构化游戏,锻炼持续注意力。而规则明确的游戏(如“红灯绿灯”)提供即时行为反馈,进一步帮助豆豆抑制冲动反应。

“综合性的干预训练和治疗方法,是为孤独症和多动症儿童打开新生活大门的一把‘钥匙’。”医生说,尽管康复之路艰辛不易,但只要有持续的专业支持和关爱,这些孩子也有机会绽放光彩,拥抱属于自己的未来。(青岛日报/观海新闻记者 黄飞)

责任编辑:吕靖雯