在即将到来的世界地球日,以宇宙视角回望黑白太空中那唯一一抹彩色,所有纷争似乎都变得毫无意义——

第一张地球“全身照”,如何撼动人类世界观

当我们真正来到月球上,手挽嫦娥,玉兔驾车,并把地球作为一颗完整的行星回望的时候,地球家园将具体呈现为人类命运的共同体,中国人的声音将再次唤醒人类对和平、共荣和责任的意识。为此,我们应该做好准备,了解五十年来“地出”照片及其影响给人类带来的变化。

——中国空间科学学会理事长 吴 季

一周前,美国蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器搭载6名女性进行了约11分钟太空游。这场奢侈的旅行走马观花、拍照打卡,更类似于一场“时尚走秀”。尽管飞行器舷窗宽大通透,但短短11分钟内身穿高定紧身航天服的女士们恐怕还未及从“一飞冲天”的亢奋中清醒过来,瞥一眼太空中惊鸿般存在的地球家园,就已经重回它的怀抱了。相比之下,上个月滞留国际空间站长达9个月的两名宇航员则幸运得多,他们有足够时间严肃思考,感受一种触及灵魂的震撼。

这种震撼源自对宇宙中悬浮的那颗孤独的蓝色星球的历史性回望。实际上几乎所有从太空中看过地球的人,都会在内心深处激发深刻的变化,远比“太空第一人”尤里·加加林的那句“我们的地球是多么美丽”的感叹深邃。

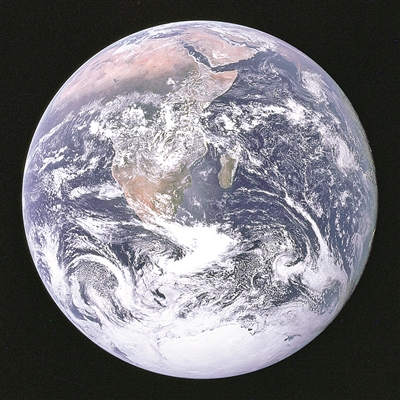

1968年末,在阿波罗8号执行人类首次载人探月任务中,宇航员们无意中看到了地球从月球月平线上升起的景象,并用彩色相机拍了下来,这张名为“地出(Earthrise)”的照片,让当时的历史学家、思想家、小说家与科学家们一起“破防”了。

1968年12月24日 ,人类第一次目睹“地出”。

历史学家罗伯特·普尔在《地出:人类初次看见完整地球》中记录了宇航员眼中的这一历史性时刻:“在月球轨道上看到的是一个黑白的世界,没有其他颜色。不管我们望向哪里,整个宇宙中的一抹彩色来自我们的地球,它是宇宙中最美丽的天体”;“当我抬头看到地球从漆黑一片、满目疮痍的月平线升起时,我马上意识到我们克服艰难到达月球,看到的最壮观的东西就是我们的行星地球,我们的家园,也是太空中唯一一抹彩色,她看上去是如此脆弱,又如此微妙”。乘组任务指令长后来回忆说:那一刻内心的怀旧之情和纯粹的思乡之情如泉涌一般。从那样远的距离看地球,激烈的民族主义利益、饥荒、战争、瘟疫都消失了。人类变成了飘浮在太空中的一大块土地、水、空气和云。从月球轨道上看,地球真的是“一个世界”。

《地出:人类初次看见完整地球》

(英)罗伯特·普尔 著

吴季 许永建 译

译林出版社2025.04

“登月第一人”尼尔·阿姆斯特朗曾说,从月球上看地球,地球是如此之小,以至于他可以伸出拇指挡住地球。而这让他更感到自己的渺小。汉娜·阿伦特追问过:人类对太空的征服是提高了人类的地位,还是降低了人类的地位?社会学家阿米泰·埃齐奥尼则曾谴责载人航天计划为“到月球胡闹”,呼吁“当我们继续向深空进发时,应该直面地球”。我们以为那些看到地球“全身照”的人们所发现的是宇宙的美景,而他们却回身发现了地球。

1968年至1972年阿波罗载人登月计划实施四年,这一“冷战”的产物,将人类带到远离地球的深空,并使他们有机会回望地球,人们不会想到,50年后该计划的最大遗产仍然是两张非凡的照片,“地出”和“蓝色弹珠”,后者是在1972年计划终结之时拍下的一张地球的“大头照”。本书的作者罗伯特·普尔带我们回顾了那段航天史,或者说是太空时代的另一种历史,他总结道:“太空计划旨在向人类证明地球家园只是人类的摇篮,而最终却证明了摇篮是人类唯一的家园。这是20世纪的标志性时刻。”

2025年的4月22日,是第56个“世界地球日”。时间已进入拍摄“地出”的第六个十年,地球进入中年,人类活动留下的伤痕在她的脸上如今已清晰可见,而人类远比想象的健忘。在人类进步的顶峰,如果有人问:下一个目标是什么?回答应该是:回家。正如1975年作家诺曼·考辛斯在关于未来太空计划的美国国会听证会上所言:月球之旅最重要的不是人类登上了月球,而是人类看到了地球。从阿波罗8号的“地出”,到阿波罗17号的“蓝色弹珠”,再到旅行者一号的“暗淡蓝点”,人类终于读懂:所有文明的困局,不过是母星在宇宙监护仪上的一次微弱震颤。

太空中的偶然与顿悟

在1973年至1974年,NASA(美国国家航空航天局)的宇航员在太空中进行了罢工。罢工的原因是,这些入驻刚建成的轨道实验室的宇航员发现,自己的时间被事无巨细地过度计划占用了,他们甚至没有时间思考自己正在经历的事情。罢工的结果是,宇航员们有了更多属于自己的私人时间,他们可以透过最大的舷窗望向窗外,观看日出日落,一天可以看到十六次,并惊叹于亚洲和非洲广袤的土地竟无人居住……

回到1968年的那个历史性时刻,第一次看到地球从月平线升起的景象的阿波罗8号上的宇航员们显然也没有更多闲暇时间,他们同样日程过载,正忙于完成繁重的探月观测任务。而神奇的一幕就在飞船要从月球背面飞出时出现了,他们兴奋地用彩色胶卷拍下了黑暗宇宙背景中,正从月平线上升起的地球——人类第一次目睹了奇异的“地出”。而这一切都在偶然中发生,并不在日程计划中,这额外的一刻,成就了经典。

从那时起,在太空“鉴赏”地球,似乎已成为宇航员们一种心照不宣的传统。在二十世纪六七十年代,那些拥有充足体验与思考时间的宇航员们对于地球的震撼感悟恐怕是最具说服力的。阿波罗9号的宇航员罗素·施韦卡特在进行单人太空行走时出现了技术问题,就在同组人员寻求控制中心的建议时,他拥有了5分钟自由时间,不必隔着飞船的舷窗鉴赏地球。多年后,他以“没有窗框,没有边界”为题写下那段著名的话:地球是如此渺小和脆弱,你可以用拇指遮住这个宇宙中如此珍贵的小圆点,并且你意识到在那个小圆点上,那个小小的蓝白色相间的球上,有对你意义非凡的所有东西——所有的历史、音乐、诗歌、艺术、死亡、出生、相爱、眼泪、欢乐、游戏,都发生在那个你可以用拇指遮住的小地方。而你从这个角度意识到时,你已经改变了。

2021年,在美国的蓝色起源公司掀起的私人进入太空的旅行高潮中,曾经饰演《星际迷航》中的初代星舰舰长、90岁演员威廉·夏特纳成为乘客之一,比之2025年4月同样搭乘蓝色起源公司飞行器进行11分钟太空旅行的女性返回时亲吻土地的画面,这位耄耋老人的话更加发人深思,他说,“我之前所想的一切都错了。我期望看到的一切都错了。我曾以为进入太空将是了解宇宙和谐的完美一步”,相反,“太空的恶寒和下面地球的温暖滋养之间形成的对比,让不可阻挡的悲伤充斥我的全身。每一天,我们都知道会面对这样的困扰,即地球将在我们手中被进一步破坏,这让我充满恐惧,我的太空之旅应是一场庆典,但却感觉像是一场葬礼”。对于那些在惊鸿一瞥中真切看到过整个地球的人来说,他们似乎对于现实世界更具有成熟的洞察力,并对生活在地球上倍加心怀感激。

平地自由主义者VS天体未来主义者

在1957年第一个太空时代开始时,汉娜·阿伦特曾经提出了一个正当其时的问题:人类对太空的征服是提高了人类的地位,还是降低了人类的地位?后来阿伦特撰写了关于纳粹战犯的研究报告《艾希曼在耶路撒冷:一份关于平庸的恶的报告》,她对那些欢迎太空飞行的人感到震惊,因为他们将太空飞行作为“人类对地球监狱的挣脱”。哲学家们一直梦想着从地球以外的某个“阿基米德点”来观察人类,但在阿伦特看来,哲学家们的想法源于一种朴素的“发现整体的美和秩序”的愿望,而不是出于“征服太空”的破坏性冲动。

“从轨道上看,人的个性将最先消失,接着从视野里消失的是他们的人性,我们将无法分清司机和他们的汽车。城市居民会像成群结队的实验室老鼠,在他们的迷宫里乱窜。人类将变成人口,成为统计学研究对象,而不是哲学研究的主体。悲剧的是,人类的地位将下降,世俗化已将上帝拉下神坛,而下一个就是地球母亲。”对阿伦特来说,地球不是一个要逃离的监狱,而是“人类生存的精髓……就我们所知,地球的自然环境可以是宇宙中独一无二的”,而“太空旅行无异于对人类生存的反叛”。

与汉娜·阿伦特同样持人文关怀、担心太空视野的“平地自由主义者”并不在少数,作家库尔特·冯内古特就对整个宇航事业深表怀疑:“照片里,地球是一颗如此漂亮的蓝色星球。它看起来如此纯净。你看不到这里所有饥饿、愤怒的地球人,以及烟雾、污水、垃圾和先进的武器装备。”

“蓝色弹珠”,阿波罗17号于1972年12月7日夜间飞离地球时拍摄。

天体未来主义者的观点则与此截然相反,作为训练有素的技术专家和职业科学作者,英国科幻小说家阿瑟·克接克引领了对太空计划的公开支持。在1968年,也就是“地出”照片拍摄的同一年,他与库布里克合作的电影《2001:太空奥德赛》满足了公众对太空旅行的向往,电影传达了一种信息:太空旅行是人类进化的重要一步,这有助于公众形成对真实事物的看法。那部电影以从太空俯瞰地球的壮丽景象结尾,正预言了这一年年末阿波罗8号宇航员拍下“地出”照片的历史时刻。

正是在上世纪六七十年代第一个太空时代,从技术上控制地球的野心也达到了顶峰。当第一批卫星系统开始在地球周围互联互通时,媒体大师马歇尔·麦克卢汉写道:“今天,我们已经将自己的神经系统扩展到了拥抱全球的程度,就我们的星球而言,空间和时间都湮灭了。”他认为正是载人航天计划改变了人类与地球的关系,将地球缩小到可以晚上遛弯的范围。

而与此同时,20世纪60年代的新环境主义运动也正在兴起,这一运动也在从太空看地球的景象中找到了其终极象征。思想家斯诺就预言,人类文明将因之“向内驱动”;微生物学家雷内·杜博斯则写道:“我认为阿波罗号最大的贡献是把诸如‘地球号太空船’和‘全球生态’之类的抽象概念,变成了这样一种意识,即地球有独特之处,因此人类也有独特之处。”

据说当年完成了阿波罗11号月球之旅的迈克尔·柯林斯曾经在美国国会发表过一次意味深长的演讲,他说:“当我们转身时,地球和月球交替出现在飞船的舷窗中,我们有自己的选择,可以看向月球,看向火星,看向我们在太空中的未来,看向新世界,也可以回头看向我们的地球家园,看到人类在地球上制造的问题。我们既向前看,也向后看。我们两者都看到了。”而正如《地出》这本书的作者罗伯特·普尔所言,这番大费周章的悖论所表明的恰是,同时将目光投向两个方向并不那么容易。

重新发现作为人类家园的“暗淡蓝点”

英国作家萨曼莎·哈维在2024年获得布克奖的新作《轨道》,则在今天探索太空的背景下为我们提供了一个看向地球的新视角。小说围绕六位宇航员在太空里的一天展开——在这一天的时间里,他们要围绕地球转16圈,见到16次日出,16次日落——由此产生了身处现实世界却仿佛置身于平行时空的错位感。小说并非讲述宇宙探索的魅力,而是在以一个独特视角看向地球。时间概念的不同让太空中的思考变得颇具意味,漂浮在太空舱内的宇航员仿佛在一天里洞察了人类的一个世纪。他们发现,从太空俯瞰地球,地球上不存在任何边界——甚至更准确地说,气流都要比陆地更加醒目,而我们人类社会的精英阶层却不断否认气流的影响、认为它们看不见摸不着;但在宇宙的视野中情况却恰好相反,气流的运动清晰无比,陆地边界反而是看不清的东西。而人类的历史却一直不断围绕着后者而爆发战争,纷争不止。

《轨道》

(英)萨曼莎·哈维 著

林庆新 译

中译出版社2025.01

他们在这个无国界的宇宙站点思考人类的未来,审视人类的梦想,而曾经观念、信仰、文化的分歧在这里都变得不再重要……小说中的一个场景令人印象深刻:当宇航员们在太空舱里怀念地面生活时,彼得罗说自己最想回到地球上的一块地毯上躺着。其他人问他,你想躺在地毯上干什么。彼得罗回答:躺在上面,梦想太空。

这或许正是人类在宇宙中看到“地出”那一刻所拥有的共同心绪。1990年2月14日,当旅行者1号在距离地球64亿公里的太阳系边缘,在永远关闭相机以节省能源前,最后一次回望母星,它拍下了一张名为《暗淡蓝点》的照片,这是地球的一张远影照。这张照片的像素为64万,而地球在这张高分辨率图片中仅占据了0.12个像素。

《暗淡蓝点》

(美)卡尔·萨根 著

叶式辉 译

人民邮电出版社2024版

在卡尔·萨根所著的最后一本畅销书《暗淡蓝点》中有一段非常著名的话:“再看看那个光点,它就在这里。这是家园,这是我们。你所爱的每一个人,你认识的每个人,你听说过的每一个人,曾经有过的每一个人,都在它上面度过他们的一生。我们的欢乐与痛苦聚集在一起,数以千计的自以为是的宗教、意识形态和经济学说,每一个猎人与粮秣征收员,每一个英雄与懦夫,每一个文明的缔造者与毁灭者每一个国王与农夫,每一对年轻情侣,每一个母亲和父亲,满怀希望的孩子、发明家和探险家,每一个德高望重的教师,每一个腐败的政客,每一个“超级明星”,每一个“最高领袖”人类历史上的每一个圣人与罪犯,都在这里——一个悬浮于阳光中的尘埃小点上生活。”

作为天体未来主义者和环保主义者,卡尔·萨根深刻感受到了地球和太空之间的困境。他声称,蓝色弹珠照片“向许多人传达了天文学家所熟知的东西:在地球尺度上,人类是无足轻重的,更不用说恒星和星系尺度了;人类只是一块不起眼的、由岩石和金属组成的孤独球体上的一层生命薄膜”。对于萨根来说,旅行者号的“暗淡蓝点”应该传递出了“地出”和“蓝色弹珠”无法传递的宇宙启示,如他所说:我们的姿态,我们想象中的了不起的自我,以及我们拥有某种特权地位的错觉,都受到了这暗淡蓝点的挑战。我们的星球是巨大的宇宙黑暗中的一个孤独的斑点……没有任何迹象表明,来自他处的援手,将把我们从自己手中拯救出来。(青岛日报/观海新闻记者 李魏)

青岛日报2025年4月19日4版

责任编辑:王逸群