从科幻、奇幻类型片首创到工业化大片范式建立,青岛走出一条中国大片的“破壁”之路

大片与青岛:中国电影工业化的强韧支点

胶澳卷云幕,银海竞星潮。

作为国内城市中最早被联合国教科文组织授予“电影之都”的城市,青岛积极投身于中国电影工业化的探索,构建起以东方影都产业园为核心的首个对标国际电影工业体系的电影产业基地。这座总投资500亿元、拥有40个国际标准摄影棚的超级工程,孕育了近百部各种类型的电影佳作,产生超过360亿元的票房,不仅持续输出中国电影产业转型升级的澎湃动能,更在电影产业格局中开辟出独特的“青岛链路”。

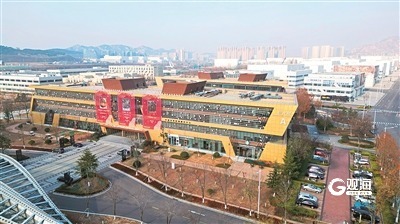

鸟瞰东方影都产业园。 王雷 摄

从技术输入到承制对接,青岛实现了国际电影工业的深度互鉴。自2015年起,青岛承接了多部国际大片的制作链条。《长城》作为首部在青岛拍摄的亿元级好莱坞合拍片,为后续大片建立起技术坐标系。随着《环太平洋2》《希望岛》等影片的落地,青岛逐步形成“国际剧组服务中心、技术标准对接平台、产业链集群化发展”的拍摄体系。

从科幻、奇幻类型片首创到工业化大片范式建立,青岛走出一条中国大片的“破壁”之路:2018年,首个入驻影都的《封神》剧组创新“三部联拍”模式,为中国神话史诗标定新高度;《流浪地球》系列开创中国式科幻大片制作范式,完成工业化电影的制作模板;《刺杀小说家》系列首创奇幻虚拟生物的先例。

作为新时代电影力量的“母星”,青岛构建完善“导演—科技—头部片方”协同创作网络。乌尔善领衔的联拍技术团队、郭帆领衔的科幻电影团队、路阳领衔的虚拟制作团队、张吃鱼+闫非等领衔的开心麻花团队在青岛完成代表作,末那众合、希娜魔夫、永誉传媒、宝荣宝衣等电影团队在青岛落子,共同实现新电影的产业聚合,为中国电影贡献了一部又一部经典之作。

国际接轨:硬核基建的青岛实践

电影大片与青岛影视基地的“相遇”,意味着中国电影工业从作坊式生产迈向标准化制作。

2013年,青岛东方影都奠基时便采用英国松林制片厂的标准建设,对标国际片场体系,40个高科技摄影棚中包含亚洲顶级的1万平方米单体摄影棚和室内外合一的水下制作中心。这种超前布局迅速引起好莱坞剧组的关注,中影与传奇影业、环球影业等联合出品的大片《长城》首次尝试将中式古装战争场景与西方怪兽题材融合,其复杂的置景需求对场地适配性提出极高要求。东方影都高标准的国际影棚承担了该片的拍摄置景任务,由此开启与机甲主题电影《环太平洋2》、末日科幻主题的《希望岛》等好莱坞大片的深度合作,并赢得片方的赞誉。

青岛影视基地最早将电影与跨国拍摄服务、风险管控、标准化流程结合,探索出一条保证艺术创作的同时兼顾艺术制作监理的道路,逐渐凸显其超前的软硬件设施——

东方影都1万平方米单体摄影棚满足电影中大规模战争场景和复杂置景的空间需求,可容纳巨型绿幕和特殊机械装置;水下摄影棚支持特殊水下场景拍摄需求,恒定拍摄环境与高速网络结合,便于剧组实时传输数据与多地协同,而完备的产业链配套服务保障了影片工业化制作。

在后续与中国工业化大片的拍摄合作中,青岛电影产业的硬核基建优势吸引剧组“二刷”“三刷”。这种科技路径惯性促成影视基地的快速发展。

好莱坞大片项目与东方影都的持续合作,将当时先进的电影科技引入青岛,并结合国际化影棚的顶级配套,为中国电影人展示绿幕拍摄、特效制作、DIT协同、片场管理等整套体系。这一阶段的拍摄经验,让以张艺谋为代表的电影人大开眼界:他们见识到商业大片拍摄日程的科学与严谨,了解到每日拍摄素材可以通过DIT实现跨国调色和剪辑,现场的台词调整也需要经过严谨的流程处理……

与此同时,一批奥斯卡级别的电影科技领军人物来到青岛,将国际大片的工业化管理流程和机制带到影片制作现场,为中国电影产业培养了一批“技术精英”——在后续的《流浪地球》系列中,出现了这些工作人员的身影。

随着青岛影视基地的硬件优势获得业界认可,以乌尔善、郭帆、路阳、文牧野等为代表的中国导演相继造访,探索中国电影叙事的新试验。

意在打造中国神话史诗《封神》三部曲,乌尔善团队开创了“三部联拍”模式,上千人的制作团队搭建起涵盖远古先民建筑、森林原野麦田等多地形外景、魔幻法术体系的东方幻想宇宙,主演阵容实行长时间的封闭式训练,内容涵盖打斗、马术、传统文化等多个方面。这种长线作战模式打破了中国电影“短平快”的传统制作周期,高科技拍摄使得演员能在绿幕环境中与数字特效实时互动,表演精度得以显著提升。

与《封神》团队前后脚入驻的郭帆团队在青岛完成中国科幻电影的“方法论重构”。《流浪地球》系列重新定义中国式科幻大片的拍摄方法。影片拍摄期间,郭帆团队组织可视化剧本的预演,提前模拟太空电梯、月球核爆等复杂场景,结合东方影都的动捕棚进行镜头优化。剧组搭建了近百万平方米的绿幕场景,结合虚拟制片实现实时渲染与演员表演的无缝交互。像是《流浪地球2》特效镜头达3000余个,渲染总核时超过1.5亿小时,参与特效制作的国内外公司超过40家,标志着中国电影视效技术迈入国际前沿。

路阳导演的《刺杀小说家》则展现了青岛在细分领域的创新支撑。影片中,赤发鬼这一“类人生物”角色身高15米,四只手臂设计,全身毛孔达94.8万个,单帧渲染耗时16小时,需在动态捕捉中实现毫秒级表情同步。路阳介绍,赤发鬼的制作需要将动画捕捉、面部捕捉、虚拟拍摄与实拍技术首次完整整合到一套电影流程中,《刺杀小说家》团队构建了工业化协作标准,包括实时渲染与动作数据的同步校准,同时解决虚拟角色与实拍光影的动态匹配。2024年12月,《刺杀小说家2》在青岛官宣杀青,为青岛再度增添一部工业化电影的系列大作。

这些电影的成功推出,不仅为中国电影确立了新的工业标杆,更验证了青岛作为“中国科幻大片孵化器”的产业价值。

生态共建:多元产业协同的共赢格局

随着东方影都基础设施与服务能力的全面提升,青岛从单一的大片拍摄基地进化为全类型影片的创作沃土。

从科幻片、史诗片到喜剧片、战争史诗、爱情片,大片团队在青岛不断寻找新场景、新机遇,类型片在青岛多元裂变也构建了国产电影的创新集群:《流浪地球》《危机航线》利用流亭机场的航站楼资源,实现故事场景的重构;《万里归途》利用东方影都园区1∶1还原搭建北非实景街区,实现主旋律叙事与商业类型元素的深度融合;《独行月球》则借助虚拟拍摄技术在摄影棚打造月球基地、太空舱等关键场景。

值得关注的是,这些作品屡屡突破传统类型边界。《莫斯科行动》以犯罪片框架嵌入上世纪九十年代风格的硬核动作设计,《危机航线》首创国产片“密闭空间+空中反恐”复合类型,为影迷呈现不同风格的银幕传奇。

由一部电影爱上一座城,电影与文旅的结合堪称水到渠成。《送你一朵小红花》将中山公园索道、埠西市场等经典场景转化为青春叙事载体,展现了青岛的不同侧面;沈腾、马丽主演的开心麻花电影《抓娃娃》在市北区老里院“有余里”取景拍摄,通过沉浸式手法打造了一个怀旧场景。有余里也由此成为青岛热门打卡地,市民游客在此瞬间回到小时候,重温上世纪八九十年代的市井烟火气。

大片引领、多元创作加上文旅开发,使得青岛电影生态变得既高端又有亲和力。

产业格局:打造电影产业区域中心

从电影取景地、电影拍摄基地到电影产业区域中心,青岛与中国电影共成长。作为中国电影工业化的标志性载体,青岛东方影都通过“硬核技术+产业生态”双轮驱动,逐步从单一影视拍摄基地升级为覆盖全产业链的电影产业枢纽。

在政策引导、技术革新与人才集聚的共同作用下,东方影都不仅成为现象级影片的“诞生地”,更探索出一条以工业化体系支撑、以区域协同为特色的发展路径。通过整合影视文化产业区、青岛影博会、青岛电影学院等资源,青岛正在形成“创作、制作、IP开发、AI协力”等多环节电影产业链路,让电影大制作与青岛更加紧密。

数据显示,2018年至2024年国产影片票房TOP50中,8部与青岛存在制作关联,东方影都对类型片贡献率更是在全国电影基地里遥遥领先。

回顾自《长城》到《流浪地球》系列的拍摄历程,青岛实现了从引入国际拍摄机制到输出电影工业化标准的转变;青岛与电影大片之间的关系,本质上是技术赋能与制度创新的历程。在青岛,电影人不仅改写了国产大片的制作逻辑,更在全球电影产业变局中确立了中国电影“领跑者”的位置。近10年来,青岛累计产出票房超360亿元,技术外溢效应惠及国内数十个大片剧组,成为行业技术升级的“孵化器”。

在全球电影产业链分工过程中,“青岛模式”为中国从电影大国迈向电影强国提供了可量化的实践样本。(青岛日报/观海新闻记者 米荆玉)

青岛日报2025年4月26日1版

责任编辑:臧婷