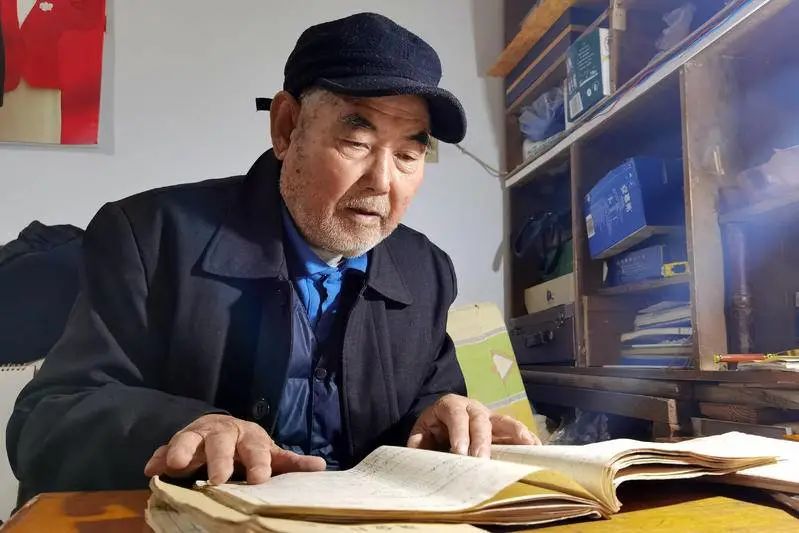

崔西武老人和他的账本

崔西武老人和他的账本

青岛日报/观海新闻 评论员 王学义

这些天,青岛西海岸新区81岁老人崔西武还工钱的事引起了广泛热议。这位老人坐着轮椅,辗转多地,只为了偿还26年前欠下的一万多元工钱。从他的背影和账本中,我们清晰看到了“诚信”二字。

1

这是一个关于诚信的朴素故事。欠债还钱天经地义,自古至今皆是如此。崔西武老人的故事之所以让人感动,主要因为两点:其一是他这些年的不容易;其二是某些人的不诚信。

26年前,55岁的崔西武当包工头时,欠下了工人数万元工钱。这在当时可是一笔大钱。为了能早日还上这笔钱,崔西武想尽了办法,他四处打工,在孩子支持下开过小卖部……在陆续还了工人们3万多元后,家中开始遭遇变故,孩子因车祸受伤落下残疾,他自己也患上了脑血栓。就这样,还钱的事只好延缓。他将这件事牢牢地放在了心上,无数次对着账本发愁。他知道,即便日子再难,欠款也是要还的。不能因为遇到困难,就丢弃了“诚信”,埋没了良知——如今,他终于可以舒一口气了。今后,希望他想吃点什么就去买点,想做点什么事就去做,他也该好好养老了。

是谁导致崔西武欠钱的呢?正是那些不诚信的人。崔西武曾梦想当个建筑老板,他从包工头开始干,因施工质量好,找他干活的人也多,但有些工程干完了,对方却不给结尾款。崔西武拿不到尾款,也就没钱给工人发工资。他也尝试打官司讨要尾款,但结果不如人意,至今仍有部分钱没要回来。就这样,他不仅当建筑老板的梦想破灭,连同自家的生活也陷入了困境。这段经历让人心痛,他也是过去“诚信缺失”背景下的一个受害者。

2

在崔西武的故事中,有着民间基本的善意与宽容。

比如,最后这一万多元工钱拖了26年,但无人上门催讨。因为早在二十年前,当初的工人们得知“崔老板”家境困难,“都商量着这点工钱就不要了”,大家也没保留欠条,渐渐淡忘了这件事。这种善意与宽容,既是老百姓一种朴素的情感,也是对于过往现实的妥协。就像一位工人所说:“那个年代出去干活,结账要钱很不容易,有些老板干100元钱的活,最后能给你50元就不错了。”所以,他看到崔西武来还钱时,非常感动。在这样的叙述中,崔西武跨越26年的坚持,也就有了几分理想主义色彩。

正可谓,“民无信不立”,“人而无信,不知其可”。崔西武的还债经历闪耀着良心之光,这是青岛一介平民百姓对于底线的坚守。对此,我们无意也无需拔高。 老人的“诚信账本”是一个例子,是诚信所应该有的样子。同时,也是一种鞭策,鞭策城市管理者不断完善法治,健全制度,不让崔西武这样的诚信者吃亏,让所有失信者都付出其应有的代价,受到法律的惩罚。

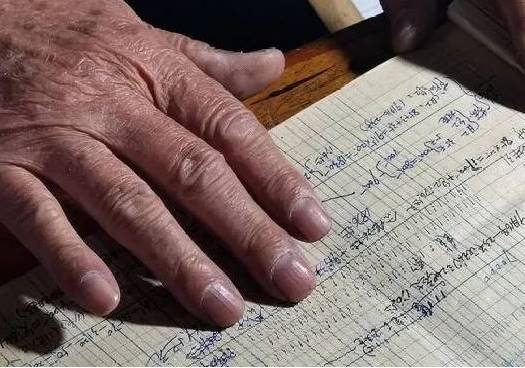

密密麻麻的账本

密密麻麻的账本

3

令人欣喜的是,近年来,诚信在青岛已蔚然成风,无数个诚信故事正在这座城市不断上演。比如,青岛首个“年宵花无人超市”日前开业,这个没有售货员、市民自助购花的超市运转良好,不仅一盆花没丢、一分钱没少,还多了不少钱——有人买花后留下1000元钱和一封署名“微尘”的信,要买花捐给战疫的白衣天使。

2014年10月,青岛真情巴士集团有限公司K1路驾驶员卢振华,偶遇坐轮椅前来乘车的8岁男孩赫赫。卢振华习惯性地将赫赫抱着上下车。得知赫赫每天都要在妈妈陪同下乘车去做康复训练后,卢振华和车队其他几位师傅做了一个决定,此后每天都坚持抱赫赫上下车。这件好事一做就是六年多,赫赫已经从30多斤长到了100多斤……这些事,平凡却令人动容。

青岛也一直在努力完善相关机制。比如,早在2019年5月,全市统一的公共信用信息平台就已搭建完成,公共信用信息流通更加畅通,对个人失信行为的采集也不断加强。从全国范围来看,对失信的打击力度以及全社会的舆论压力也越来越大。这一切,都有利于营造越来越浓厚的氛围,让诚信成为一种常态。

作为“全国文明城市”,文明是青岛一张闪亮的名片,诚信是其中应有之义。当诚信遍地开花,城市自然充满春之美好。

责任编辑/王学义